日前,合肥工業大學儀器科學與光電工程學院盧榮勝教授課題組發表在光學領域國際期刊《Optics and Lasers in Engineering》的研究論文被國際著名工程學科技機構“Advances In Engineering”(簡稱AIE)遴選為關鍵科學文章(a key scientific article),并以“Initial structure of dispersion objective for chromatic confocal sensor based on doublet lens”為題在電子工程(Electrical Engineering)欄目進行專題報道。該團隊博士研究生張紫龍為第一作者,盧榮勝教授為通訊作者。

光譜共焦測量方法無需使用機械掃描測量系統即可實現大范圍的軸向絕對測量。該技術通過擴大光學系統的軸向色差,將寬光譜白光光源各個波長聚焦在不同平面或焦點上,建立波長與軸向位置一一對應關系。然而,在設計光譜共焦傳感器光學系統時,選擇合理的光學系統初始結構,實現不同波長的光在軸向分離,并在軸向產生大范圍的色差,仍然是一個挑戰,也是決定傳感器設計成功與否的關鍵。目前的研究表明,光譜共焦傳感器至少會使用一組雙膠合透鏡以產生足夠的軸向色差。

盧教授團隊在研究光譜共焦傳感器結構的過程中認識到雙膠合透鏡的重要性,對雙膠合透鏡所使用的光學材料和面型結構進行深入研究。分析了不同光學材料組合和不同光焦度分布的雙膠合透鏡產生的色散特征,提出了L型和S型兩種形式的色散類型,并推導出色散類型對光譜共焦傳感器的色散范圍和數值孔徑的影響。使用L型和S型色散的雙膠合透鏡構建了光譜共焦傳感器的擴散鏡組,結合相同參數的會聚鏡組提出了兩種形式的色散物鏡初始結構。研究結果清楚地表明,采用 L 型色散的雙膠合透鏡初始結構可用于設計具有大色散范圍的傳感器;使用S型色散的雙膠合透鏡初始結構有利于設計具有更高數值孔徑的傳感器。他們的研究成果發表在《Optics and Lasers in Engineering》139, 2021 雜志上。這項研究成果為設計人員選擇合理的色散鏡組光學初始結構提供了一個有效的途徑,解決了設計光譜共焦傳感器色散鏡組光學結構初始參數選擇難的問題。

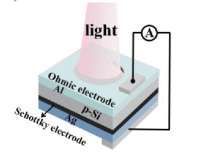

圖1 L型色散光路結構

圖2 S型色散光路結構

圖3 光譜共焦傳感器光路原理

圖4 光譜共焦傳感器優化方向

近年來,盧榮勝教授課題組在機器視覺與三維光學測量領域取得了多項研究成果,近三年來有4篇研究論文獲得《光學學報》等中文期刊優秀論文獎,其中兩篇文章被《光學學報》38(4), 2018和《激光與光電子學進展》57(4), 2020作為封面文章;還有一篇英文論文被《Applied Physics Letters》114(13), 2019入選為特色論文(Featured article)和科學之光(AIP Scilight)。

AIE主要面向工程科技領域的科學家、工程師及大學師生,擁有廣泛的讀者群和較大的影響力。AIE每周由其委員會篩選出20篇左右的優秀論文進行特別報道,研究方向包括材料、化學、電氣、機械、納米技術、土木以及通用工程(航空航天、通信、計算機),入選率僅為上述領域論文總數的1‰以內。目前,AIE每月的閱讀量達80萬次,被世界排名前40位的工程公司和全球主要研究機構所鏈接,用于跟蹤重要的工程科技進展。

該項研究成果受到國家自然科學基金(51875164)、國家重點研發計劃(2018YFB2003801)和國家重大科學儀器裝備開發專項(2013YQ220749)資助。