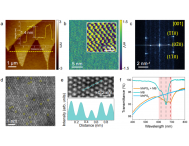

2018年10月,國儀量子發布的國內首臺脈沖式電子順磁共振波譜儀,自主創新多項核心技術,填補國內空白,突破國際禁運,并在關鍵性能指標上實現超越;2019年11月,國儀量子發布世界首臺量子鉆石原子力顯微鏡,能“看到”納米級的微小結構,在量子科學、化學與材料科學及生物和醫療等領域有著廣泛應用前景。

目前,國儀量子已經具備多款量子傳感器從研發到生產的核心能力,一些儀器設備甚至開始銷往美國、澳大利亞等發達國家,銷售額逐年翻番。賀羽透露,2021年國儀量子訂單總金額輕松跨過2億元關口,2022年有望突破4億元。

還只是冰山一角

盡管訂單數量節節攀升,但賀羽也坦承,國儀量子所撬開的量子傳感儀器市場還只是冰山一角。

“一方面,量子精密測量技術相對傳統測量儀器是降維打擊,存量市場潛力很大;另一方面,量子測量還有許多待發掘的市場應用場景,新需求會不斷誕生。”賀羽說,他們現在每年要拿出營收費用的40%左右用于研發投入,除技術創新研發外,還開展場景創新研發,一些新應用場景的儀器也在做預研或規劃。

國儀量子并非量子精密測量技術產業化的獨行者。放眼全球,瑞士量子傳感解決方案開發商Qnami就是一家與國儀量子旗鼓相當的競爭對手。后者專注于量子顯微鏡系統市場,并已有多款產品在材料研究領域推出。

此外,一些傳統儀器儀表巨頭也在相關細分領域開始采用量子精密測量技術,并開展相應產品的研制或指定產品的研發計劃。

如美國傳統制造商洛克希德·馬丁公司就有專門的研究小組,探索研制和使用量子傳感器解決全球導航衛星系統的信號干擾問題;德國工業巨頭博世集團目前正著手探索量子精密測量技術在汽車傳感上的應用——2月18日,博世集團剛剛通過其官方發布渠道宣布成立全新初創團隊,旨在將量子傳感器商品化。

環顧國內,類似國儀量子這樣的初創企業并不多,但我國已有或已開展量子精密測量技術開發的研究團隊也不在少數。

比如,2021年3月,位于浙江的之江實驗室就曾宣布,其于2019年7月正式立項的量子精密測量大科學裝置完成了“里程碑節點成果驗收”。公開信息顯示,該裝置基于光動量效應,探索集中在高精度力學量的量子傳感技術方向,上述成果的取得“為力學量量子傳感技術發展奠定了扎實的基礎”。

再如,中國科學技術大學教授盧征天團隊,曾提出原子阱痕量分析方法、自主研發基于激光冷原子阱技術痕量同位素分析實驗裝置,并將其創造性地應用于環境樣品中稀有同位素的探測,進而用于為古地下水與冰川定年。

“我們只是眾多量子精密測量技術應用中的一個例子,它的空間是很廣闊的,技術應用也日新月異。”盧征天在接受《中國科學報》采訪時說,量子精密測量常應用于時間、質量、溫度等物理量的測量,原子鐘就是一個“明亮的例子”,借助量子技術,原子鐘的計時準確度達到了理論最高水平。

盧征天提到的這一技術在市場上亦有應用落地。記者查詢公開信息獲悉,我國原子鐘、時間同步設備和系統主要供應商“天奧電子”就主營時間頻率產品等的研發設計、生產銷售,其營收中有近57%來自頻率系列產品、42%來自時間同步系列產品。值得一提的是,作為“量子科技概念股”,天奧電子自2018年9月3日在A股上市以來,股票漲幅達274%。

乘“東風”,工程隊伍是關鍵

量子精密測量的政策“東風”,也吹得正勁。

1月28日,國務院發布《計量發展規劃(2021—2035年)》(下文稱《規劃》),提出在2035年建成以量子計量為核心、科技水平一流、符合時代發展需求和國際化發展潮流的國家現代先進測量體系。

《規劃》重點介紹了對于計量基礎研究、計量應用、計量能力建設與計量監督管理的整體要求。在專欄2“計量基礎理論與核心技術研究”中,《規劃》提出,要“重點開展量子精密測量和傳感器件制備集成技術、量子傳感測量技術研究”。

從《規劃》的措辭和篇幅設置中可以看出,量子精密測量技術和高端儀器國產化在其中扮演著重要角色。