12月19日,中國科學院發布改革開放四十年40項標志性重大科技成果。

中科院以“三個面向”為線索,在系統梳理改革開放40年來廣大科研人員取得的眾多重大科技成果基礎上,發布面向世界科技前沿成果15項、面向國家重大需求成果15項、面向國民經濟主戰場成果10項。

習近平總書記在慶祝改革開放40周年大會上,指出40年來“科技創新和重大工程捷報頻傳”。

40年來,中科院恪守國家戰略科技力量的定位,堅持“面向世界科技前沿,面向國家重大需求,面向國民經濟主戰場”,積極部署和組織開展科學技術創新活動,積極建議和承擔國家重大科技任務,取得一系列重大科技成果,為我國科技進步、經濟社會發展和保障國家安全作出了重大創新貢獻。

在這40項標志性重大科技成果中,面向世界科技前沿的15項重大科技成果包括高溫超導體研究、拓撲物態領域系列研究、粒子物理與核物理研究等;面向國家重大需求的15項重大科技成果包括載人航天與探月工程的科學與應用、北斗衛星導航系統系列衛星研制、空間科學實驗系列衛星等;面向國民經濟主戰場的10項重大科技成果包括黃淮海科技會戰和渤海糧倉科技示范工程、煤炭清潔高效利用核心技術和工業示范、非線性光學晶體研究及裝備研制等。

據悉,40項標志性重大科技成果經中科院學術委員會審核通過,已收錄于《改革開放先鋒 創新發展引擎——中國科學院改革開放四十年》一書。

一 面向世界科技前沿(15項)

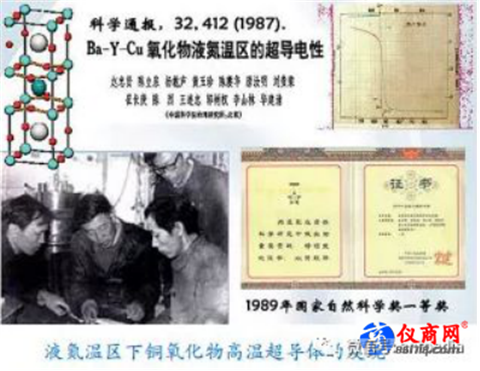

1 高溫超導體研究

超導電性是荷蘭科學家卡莫林·昂納斯(H. Kamerlingh Onnes)在1911年發現的。指某些材料在其臨界溫度以下表現出電阻為零和完全抗磁性的現象,相應的材料稱為超導體。臨界溫度高于傳統理論認為的“麥克米蘭極限”(40K)的超導體被稱為高溫超導體。探索和發現新型高溫超導體特別是液氮溫區以上的超導體并研究其物理機制是各國科學家們長期追求的目標。

1987年,物理所在銅氧化物超導體的研究中作出了重大貢獻,獨立發現了液氮溫區銅氧化物超導體,并首次在國際上公布其元素組成為Ba–Y–Cu–O。獲1989年度國家自然科學獎一等獎。

2008年,中國科大和物理所在鐵基超導體研究方面先后在國際上首次突破了麥克米蘭極限溫度,分別發現43K的SmFeAsO1-xFx超導體、41K的CeFeAsO1-xFx超導體和系列50K以上的REFeAsO1-xFx及REFeAsO1-x(RE=稀土元素)超導體,并創造55K的超導體臨界溫度紀錄。確定鐵基超導體為新一類高溫超導體,并在物理性質研究方面取得重要成果,具有潛在應用價值。獲2013年度國家自然科學獎一等獎。

中科院在國際上僅有的兩次高溫超導研究重大突破中,都作出了先驅性和開創性貢獻,在該領域多個方面發揮了引領作用,持續推動國際高溫超導研究發展。

2 拓撲物態領域系列研究

物理所在拓撲物態領域取得一系列國際領先的研究成果。2009年,理論發現Bi2Te3、Bi2Se3、Sb2Te3族三維拓撲絕緣體,并獲實驗驗證,成為最為廣泛研究的拓撲絕緣體材料體系。2010年,理論提出Cr或Fe磁性離子摻雜的Bi2Te3等拓撲絕緣體薄膜是實現量子反常霍爾效應的最佳體系,獲2011年度中國科學院杰出科技成就獎。2013年,與清華大學合作在世界上首次實驗觀測到“量子反常霍爾效應”,驗證了理論方案。2012—2014年,理論預言并實驗發現了兩個狄拉克半金屬Na3Bi和Cd3As2,將凝聚態中電子態的拓撲分類從絕緣體推廣到了半金屬,發現了新物態——拓撲半金屬態。

2015年,理論預言TaAs家族材料是外爾半金屬,并首次實驗證實了其中手性電子態——外爾費米子的存在。該研究被英國物理學會《物理世界》評為“2015年十大突破”,被美國物理學會《物理》評為“2015年八大亮點工作”。2018年1月,入選美國物理學會《物理評論》系列期刊誕生125周年紀念論文集,是收錄的49項重要科學成就中唯一來自中國本土的工作。