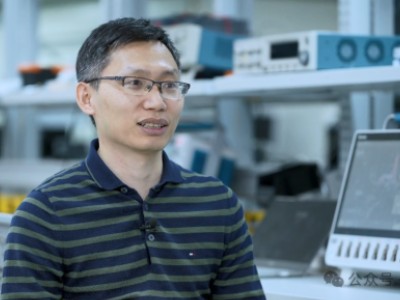

在植入式人體傳感器中,他選擇從微創(chuàng)式動態(tài)血糖傳感器入手。謝曦介紹,動態(tài)血糖監(jiān)測儀在臨床中需求廣泛,它能夠長時間插入皮下監(jiān)測病人的血糖,不僅能連續(xù)反映血糖變化,還可以免除糖尿病人頻繁指尖采血的痛苦,“比如二型糖尿病患者,可以根據(jù)動態(tài)血糖變化調(diào)整相應的胰島素用量”。國外的相關技術在不斷迭代,但由于缺少技術突破,目前這種醫(yī)療傳感器還沒有實現(xiàn)國產(chǎn)化。因此他決定投入這一領域,對動態(tài)血糖檢測儀進行攻堅。

雖然,謝曦此前所做的納米針頭陣列和植入式傳感器有相通之處,但從“體外”到“體內(nèi)”是一個質(zhì)的跨越。他說:“通常植入式的醫(yī)療儀器從研究到最終進入臨床,周期至少需要10年,我準備花很長時間來‘啃’這個項目。雖然基礎功能已經(jīng)在實驗室里實現(xiàn),但傳感準確性要達到臨床的嚴格標準,還有很長的路要走。”

“邁出這一步很不容易,學生有畢業(yè)的要求,科研有經(jīng)費的壓力……”他知道做這種長線項目會很“難熬”。然而最難的還不是科研“性價比”的壓力,而是交叉學科知識的積累和貫通。

事實上,隨著前沿科技的發(fā)展,靠單一學科就能解決的問題越來越少,需要交叉學科解決的問題越來越多。謝曦面臨的困難,不少學者也深有體會。

為了突破這個醫(yī)療技術難題,謝曦的辦法很樸素:一邊當老師,一邊當學生。

“我們團隊的特點是有求知欲、虛心、高度交叉。”謝曦介紹,微介入式傳感器是一項多學科交叉的研究,囊括電子、材料、人工智能算法、生物、醫(yī)學、化學等,而且學科跨度很大,“比如學電子的學生和學生物的學生其實很難想到一塊去”。作為一個交叉學科項目的博士生導師,謝曦所面臨的要求就更高了,“最起碼核心點自己都得懂”。

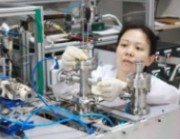

“我經(jīng)常和不同專業(yè)的同學請教,帶著我的學生去看其他生物學生做實驗。教授都太忙了,所以我經(jīng)常先和他們的學生請教入門技術。實踐起來才知道,生物實驗的操作和理論完全不是一回事,深奧程度更是不可測量。”

“臨床醫(yī)學和生物又不一樣,在臨床上,我就把自己當實習生。現(xiàn)在甚至考慮讀一個臨床醫(yī)學的在職學位。”

“我也經(jīng)常和自己的學生討論問題,每個研究生和博士生都各有特長,向?qū)W生請教是很正常的事情。”謝曦的辦公室讓給了一些臨時還沒有分到座位的同學,他自己則和學生們坐在一起。

對于研究交叉學科來說,教學相長的心態(tài)或許是必備條件。

按照謝曦的計劃,單是一個微介入式動態(tài)血糖傳感器就要“啃”10年甚至更久,他還希望攻克微介入式動態(tài)激素傳感器等精密儀器。如此算來,他大概要當一輩子“學生”。但他完全不認為這丟了當教授的面子,反而抱著一種特別感恩的心態(tài):“有人愿意教我,我已經(jīng)謝天謝地了!”