新華日報·交匯點記者 張紅

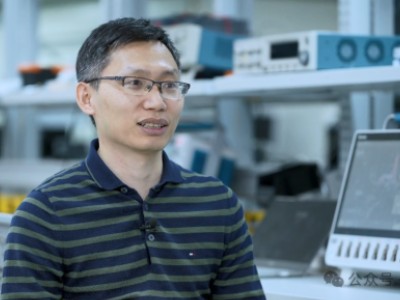

“不追求轟轟烈烈的研究成果,而是在自己喜歡的專業領域,堅持不懈地研究下去,享受這個過程中新發現新突破帶給自己的樂趣”,2006年,從國外歸來后,南京大學電子科學與工程學院金飚兵教授帶領團隊,潛心于超導與太赫茲電子學領域研究,在太赫茲波的產生與調控等方面取得了突破性的研究成果,為太赫茲波的未來應用提供技術創新和方法支持。

源于熱愛,執著研究方向的奇妙突破

“1982年我進入南大物理系學習,當時的專業是無線電物理,到1984年5月,無線電物理專業和聲學專業等從物理系分出來,成為信息物理系,科研和人才培養重點也轉向與電子信息領域相關的新材料、新器件和新技術領域,信息物理系后來演變成電子科學與工程系和現在的電子科學與工程學院,等于說我們是南大最早一批電子科學與工程方向的學生。后來我的研究方向是超導電子。”金飚兵介紹說。

(圖片由受訪者提供)

“在德國工作期間,我開始接觸一些太赫茲波測量方面的工作。2006年底回國后,在吳培亨院士的指導下,正式開始了太赫茲波科學與技術的研究工作。太赫茲波是一種超高頻率電磁波,是目前國際上學術前沿的研究方向。多年來,我們一直在探索,一直在尋找好的太赫茲波產生、調控和探測的方法,正是因為喜歡,在遇到困難時,都能堅持下去,不斷前行”。

對這一研究的堅持也源于科研的奇妙和難以預測。“我在德國于利希研究中心工作近五年,該中心有位著名科學家格林貝格爾,他是自旋電子學學科的開創者之一,也是2007年諾貝爾物理學獎獲得者。運用他發明的技術,我們現在才可能有如今體積小、容量大的固態硬盤,它深刻地改變了人們的生活。當年我經常在中心的餐廳里看見他排隊就餐,并與許多同事討論問題,他看上去和藹可親。而我當時的研究方向是超導器件的微波和太赫茲表征,與他的研究方向完全不同。但從2018年起,我開始把太赫茲技術與自旋電子學結合起來,首次在常溫和無磁場的情況下,在反鐵磁材料中觀察到超快自旋電流的產生。我的研究與格林貝格爾的研究產生了交集,這是當時我沒有預料到的,科學的世界就是這么奇妙。”

團隊合作,前沿研發領域的不斷開拓者

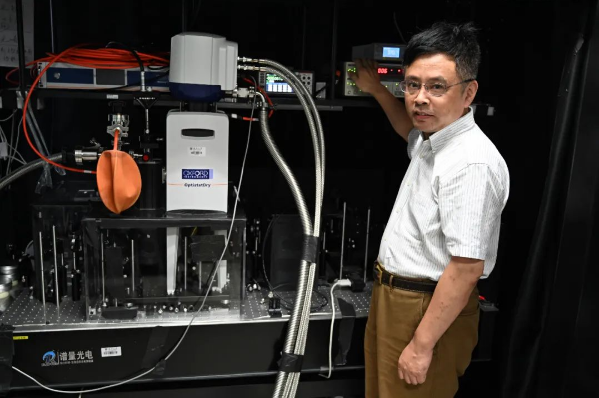

在德國等國家工作幾年后,金飚兵回到母校南京大學工作,一直從事太赫茲科學與技術方面的研究工作。他和他的團隊一起搭建了多物理場太赫茲時域光譜技術實驗平臺,該平臺是國內首套可進行極低溫和強太赫茲場激發的太赫茲時域光譜系統,性能指標達到國際水平。他們還采用在太赫茲頻段具有調諧特性的材料(相變材料、液晶),攻克了陣列化器件設計、微納加工工藝、串擾抑制、控制電路軟硬件開發等關鍵技術,實現了太赫茲波幅度、相位等參量的可編程調制,研制出具有記憶功能和波束調控功能的可編程器件。在太赫茲光譜方面,他們利用超快激光脈沖泵浦反鐵磁/重金屬異質結結構,檢測到了太赫茲輻射信號,證明了反鐵磁材料在零磁場下的超快自旋流的注入。該實驗無需對反鐵磁薄膜施加外磁場,并且在室溫下實現超快自旋流的產生。這項研究被評為2021年中國光學十大進展之一;面向生物傳感應用需求,他們成功研制出高靈敏度太赫茲傳感器,并成功應用到活細胞的凋亡檢測中,未來有望在生物學研究中獲得應用。

(圖片由受訪者提供)

從不斷地研發到取得一次次成功,金飚兵和他的研究團隊在這些項目上鉆研了將近15年。“技術層面的問題,我們可以通過不斷地學習和反復地實驗來補充提升。困難也可以一點一點去克服,正是因為持續不斷的堅持和對研究的熱愛,我們成為在國內太赫茲領域領先的幾個團隊之一,在國際上也有一定的影響力。這份成功不是我個人的,而是整個團隊的。”金飚兵表示。

探求應用場景,享受新發現新突破帶來的樂趣

目前,5G 技術在世界范圍內已經開始大規模的商業部署,它采用微波信號作為信息的載體。太赫茲波的頻率比微波頻率高100-10000倍,這意味著太赫茲波通信是下一代無線通信技術的核心發展目標之一,將帶給我們“無所不在的無線智能”。