◎新華社記者 李昊澤

在2000多名員工的工廠里,問起張肇宏這位享受國務院特殊津貼的“儀表專家”,竟然發現他曾經帶領的儀表班組都是“存在感”最低的。

51歲的張肇宏是福建聯合石油化工有限公司的儀器儀表維修特級技師。

在與儀表做伴的31年里,他一直肩負著維護公司石油化工裝置現場儀表和控制系統的責任,是裝置平穩運行的“守護神”。

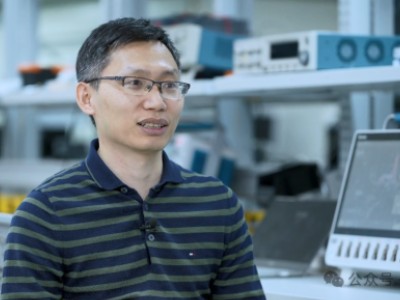

張肇宏在檢查設備運行情況。 林弘梫攝

“保證不出故障才是最大的成功”

“很少聽說張肇宏的班組處置某個故障的消息。”公司黨務辦主任林銘彬說,公司的石化產品內供全國,外渡重洋,如果生產核心裝置出現故障,停工一次可能造成數千萬元的損失,“沒有消息就是最好的消息”。

“我們是重點生產單位,生產一刻都不能停。”張肇宏把心目中最優秀的儀表維修工人比作給裝置“治未病”的醫生,“解決故障固然重要,保證不出故障才是最大的成功。”

為了做好預防性維修,提升設備可靠性,張肇宏向來舍得把大量的時間花在很難出成績的基礎性工作上。

公司芳烴聯合裝置建設時,張肇宏從設計到施工全程跟進,建立起整套裝置約1萬臺儀表的基礎信息臺賬,投產后的維護工作量大大減小;鉆進60多米高的反應器中,頂著飛揚的催化劑粉末親手疏通檢測點,保證儀表測得精準數據;裝置大修期間,在機柜間里鋪一張紙殼作床,和衣而睡,一干就是三天三夜,裝置提早復工……

“看著一座裝置從空地拔地而起成功生產,就像看著自己的孩子成長一樣,所有的苦和累都很值得。”張肇宏說。

“師父很愛鉆研,遇到同樣的問題,想得比我們更多更深。”在徒弟劉宗林眼里,師父張肇宏總能在枯燥重復的儀表維保工作中看到創新的路。

即使是老工人,也經常會在維護儀表設備時遇到一個困難:找不到故障儀表。石化生產裝置體積龐大、管線密布,一套大型的裝置儀表配備數量可達2萬臺。以前,準確地找到一臺故障儀表堪比大海撈針,工人們全憑經驗在腦中給儀表定位。

“不能迅速定位問題儀表,談何及時維護?”在遍查國內外資料尋找解決方案無果后,張肇宏悄悄下了一番“笨功夫”。

2004年,在本職工作之余,張肇宏不辭辛勞扎進裝置現場,或下到陰暗的地下井,或爬上20層樓高的反應器,歷經半年,挨個摸清了整套催化裂化裝置所配5000余臺儀表的準確位置,手繪出一本40頁的“催化裂化裝置儀表現場位置圖”,儀表所在自此一目了然。

此后的7年里,張肇宏會同各儀表班組繪制了全廠約12萬臺儀表的準確位置圖,又開發應用儀表現場位置查詢軟件。

如今,儀表維修工人們憑借一部手機就能迅速查詢到儀表安裝位置、型號、介質特性等信息,大幅提升了全廠儀表維護工作的效率。

“看到技術能被傳承是很讓人欣慰的事”

憑借爐火純青的專業技術和無數個日夜的潛心鉆研,張肇宏的很多“小發明”“小應用”“小改造”常常能解決影響生產進行的大難題,他的目標就是不僅要更快更準更好地解決故障,更要保證不出故障。

2015年,張肇宏被評為全國勞動模范,次年,他又獲得了國務院特殊津貼。

他說,自己從沒想到,一個三十多年只顧埋頭干活的普通儀表維修工人,竟然能得到這樣高的認可。

“我是工匠出身,看到技術能被傳承是很讓人欣慰的事。”除了繼續奮斗在一線,張肇宏又分出精力主動肩負起年輕工人技術培訓的任務。