首先,麥樂克積極對接各類軟件平臺及系統集成商,尋找更多的物聯網及智慧應用場景,希望建立一個有業務協同功能、粘性更強的傳感器企業聯盟,來推動國內傳感技術的整體發展。其次,麥樂克希望跟感知芯視界等行業專業媒體有更多的互動與交流,共同打造面向傳感技術上下游精準社群的傳感技術傳播平臺。

“市場+戰略”雙輪驅動 國產中高端傳感器迎來利好

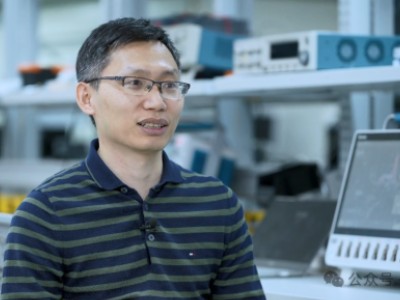

感知芯視界:作為德國傳感技術專業協會首位中國成員,您如何看待目前全球與中國傳感器的行業現狀?

呂晶:目前全球傳感器市場依舊保持快速增長的趨勢,品類增加迅速,雷達、毫米波、激光、紅外等光電傳感發展速度非常快。美國、德國、日本仍然是全球知名傳感器企業最多的國家,無論是傳感器企業的品牌知名度還是技術實力,均領先于其他國家。

其中,美國的發展模式走的是先軍工后民用、先提高后普及的路子,重視材料研發和工藝創新,產品技術先進,附加值高。日本則與美國相反,其走的是技術先普及后提高的產業化道路,側重產品實用化和商品化。德國是工業智能制造的強國,其依賴本土工業優勢,重點發展工業傳感器,以突出的工藝優勢,在離散程度高的工業傳感器領域成為了隱形冠軍。

對比來看,我國的傳感器起步相對較晚,很多應用領域都已經被歐美企業壟斷。尤其在智能制造等工業領域,中高端傳感器的替代任重而道遠,一方面表現為傳感器在感知信息方面的落后,另一方面,則表現為傳感器自身在智能化和網絡化方面的技術落后。

隨著國內智慧城市、數字經濟等應用的普及,由于國內產業鏈的相對成熟,我國在圖像傳感、壓力傳感等個別賽道產業化較為成熟。總的來說,中國的一些傳感器只要有大量市場需求的驅動,發展速度將非常快。

但是,很多傳感器的核心部件有90%來自國外,這也導致了“有品無芯”的尷尬局面。近幾年的國際形勢,讓中國從上到下都認識到,高端制造卡脖子的芯片競爭已經白熱化,高精度的傳感器也存在同樣卡脖子的風險問題。此外,全球傳感器種類數量已有約三萬種,而我國傳感器種類數量大約只有一萬多種,種類數量嚴重不足。

感知芯視界:請您談談創辦麥樂克近20年,企業和行業發展有哪些讓您記憶深刻的事件?

呂晶:一是麥樂克在中國扎根之初,并不知道中國的客戶在哪里。所以我們先是鎖定歐美市場,從產品出口到本土化應用,內外打通,不斷積累了行業競爭力和企業生命力。

二是前幾年因為疫情的發生,紅外測溫技術得到了迅速的普及,且需求量巨大。疫情的到來讓很多人進入了紅外這個行業,相關企業也一下子增加了很多。

三是全球的智能制造和智能化水平發展起來以后,包括紅外在內的傳感需求量猛增,我們行業里說,傳感是數字技術之母。數字化時代到來以后,各行各業的傳感產品得到了飛速的發展,因此誕生了層出不窮的傳感企業。

還有就是很多國際頭部企業也開始投入巨大的資源和資金,介入傳感技術的研發跟開拓。此外,近幾年國內高端芯片遭遇卡脖子問題,讓我們意識到中高端傳感器也有類似的風險。

我認為在這個國際局勢下,中國會堅定不移的發展自己的中高端傳感技術,國家將通過政策、資金、人才等組合拳,一如既往的加大力度去支持。我認為,市場和國家戰略雙輪驅動和賦能,對中高端傳感器將是重大的利好消息。

中高端傳感器國產化背后的探索與突破

感知芯視界:據了解,目前國內中高端傳感器的進口率達80%甚至90%以上,請問造成這一局面的根本原因有哪些?今后,中國傳感器產業如何創新發展?

呂晶:傳感器的發展從國家頂層設計到產業協同創新,一定是由上而下再由下而上的立體發展過程。但現狀是中國傳感器起步晚,應用市場基本被海外品牌占領,政策上缺乏需求端的系統性指導和戰略規劃綱要,行業技術發展缺乏重點,懂技術又懂市場的復合型人才短缺,導致低層次技術內卷嚴重,中高端核心技術關鍵部件往往“有品無芯”。

其實,傳感器的發展是循序漸進的過程,走什么發展模式都需要國家戰略層面的選擇,需要有適配的政策導向和金融資本的精準扶持。我們認為想要加速中國高端傳感器的創新發展,美國模式會更為適配,同時也要借鑒德國、日本模式。