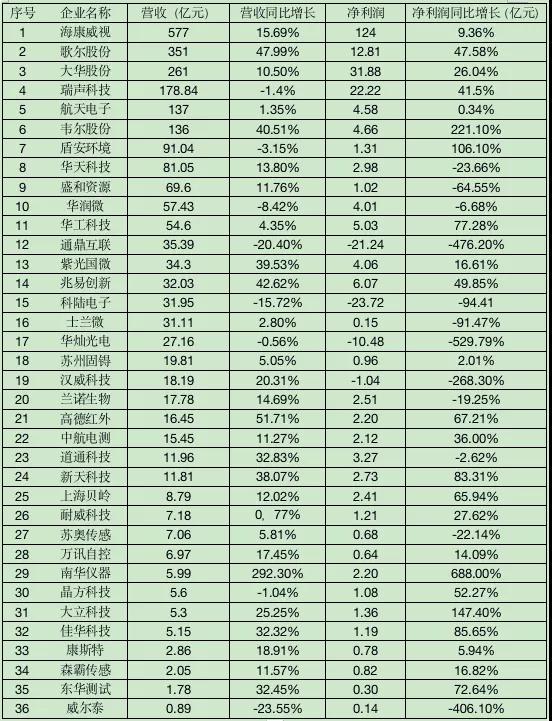

但中國實際情況是,擁有著體量巨大的傳感器市場,但國內廠商卻賺不到錢——通過觀察國內36家傳感器上市公司的財報,發現普遍收益并不理想。

(數據來源于各企業2019年財報,以上按營收數值大小排名)

通過上述表格可以看出,國內36家傳感器上市公司中,有6家企業營收超過百億元,5家企業營收在50-100億元范圍內,13家企業營收在10-50億元范圍,剩下12家企業營收均在10億元以下的個位數范圍內。2019年營收top3企業依次是海康威視、歌爾聲學、大華股份,分別為577億元、351億元、261億元,凈利潤分別為124億元、12.81億元、31.88億元,利潤率分別為21.49%、3.65%、12.21%。

乍看起來,國內傳感器上市企業整體表現良好,但是,仔細來看,企業凈利潤和利潤率情況卻并不理想。

據上述表格統計,40%的企業利潤率低于5%,共有12家企業出現利潤下滑情況,利潤為負的企業有4家。再來看看國外傳感器巨頭基恩士的營收情況,2019年,基恩士營收接近360億元,雖然總營收低于海康威視,但是,利潤卻達到了180億元,利潤率超50%,且常年如此。

國內傳感器廠商利潤低、不掙錢,成為行業真實寫照。

有業內專業人士分析稱,海康威視、大華股份等國內走大型工程的領頭羊企業,雖然營收不少,但是跟傳感器沒有太大關系,其主營業務并非傳感器。而真正聚焦傳感器業務發展的廠商,如國內以氣體傳感器起家的漢威科技,近幾年重點聚焦水務、環保等總包工程,傳感器事業板塊不過是這家上市公司的高科技之名而已,從體量而言,基本無足輕重。2019年,該公司營收18.19億元,凈利潤為-1.04,利潤率為-268.30%。要說傳感器發展最為黯淡的領域,當屬工業自動化領域的工控與測量分支。上市14年之久的上海威爾泰儀表公司,專注于傳感與儀表領域,2019年,該公司財報顯示,營收0.89億元,凈利潤0.14億元,利潤率為-406.10%。

此外,跟芯片卡脖子是卡在明處完全不同,傳感器在中國的產業地位,基本就是一個黑戶口,無人關注。這才是傳感器產業最令人擔心的地方。

(二)外患:競爭大,自主性低

傳感器市場容量不小,而國內頭部玩家卻很少。除了以供應蘋果各系列的聲學器件而出名的歌爾股份和瑞聲科技,在聲學傳感器領域占據上風,穩住地盤之外,如手機、汽車、工業控制、可穿戴、物聯網等領域,基本被國外品牌包攬。

據今年9月發布的《中國傳感器(技術和產業)發展藍皮書》(以下簡稱“藍皮書”)統計,汽車傳感器、高端化學類氣體傳感器、光線傳感器、環境檢測傳感器,對國外進口依賴度都在95%以上。

例如,在工業控制領域,尤其是儀器儀表傳感器,幾乎100%全進口。如重慶橫河川儀生產的歸諧振變送器用的是日本橫河傳感器,北京遠東羅斯蒙特生產的金屬電容變送器用的是美國羅斯蒙特的傳感器,類似這種情況的企業還有很多,這就意味著,中國傳感器市場的發展相當被動且存在著極大的不確定性。

此外,國內傳感器市場不僅紅海競爭激烈,且在工藝研發方面投入巨大,芯片無法實現自主,基本也依靠進口,進口率高達90%以上。

近年來,相信大多數人對國內工業軟件受制于人的窘境感觸頗深,傳感器軟件設計也不例外,同樣也可以說是中國制造的軟肋。

這幾年在以手機為代表的消費電子市場和汽車電子領域應用十分廣泛的MEMS傳感器異常火爆,2019年,國內MEMS傳感器市場規模達到597.8億元,同比增長18.3%。雖然需求量大,但市場供給能力不足,MEMS領域市場集中度較高,以愛默生、西門子、博世、意法半導體、霍尼韋爾等為主的跨國公司占據60%以上市場份額,國內產品幾乎全靠進口,尤其是芯片的進口率達80%。MEMS傳感器的設計,涉及到兩款非常專業的CAD軟件基本也依賴進口,一個是intelliSuite公司,另一家是ConventorWare公司,中國80%的傳感器企業都在使用。這兩家公司提供的設計軟件對于MEMS傳感器領域的重要性,類似于今年6月哈工大被斷供的Matlab軟件在科學計算機中的地位。

無法自主的傳感器市場處處卡脖子,在設計、制造、產業化、應用等技術方面與國外差距明顯。

三、國產傳感器寄望:破而后立

傳感器技術該如何在危機重重中突圍,擺脫受制于人的困境,避免芯片斷供的危機事件再次上演?

未來,政策、技術和市場三大因素將驅動傳感器產業快速發展。

政策方面,將傳感器上升到國家戰略高度加以重視。