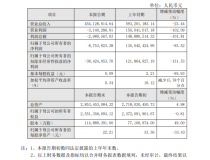

數據顯示,在2021年度,我國生產的光電傳感器總量達到了67.7億只,而市場需求則超過了這一數字,高達111.4億只。然而,進入2022年,受到部分行業需求波動的影響,我國光電傳感器產量降至66.1億只,同時市場總需求也調整為99.8億只。

從市場規模的角度分析,盡管技術進步推動了生產成本下降和市場價格競爭加劇,但受供需關系變化及市場結構調整等因素影響,國內光電傳感器市場的總體規模在最近幾年呈現下滑走勢。具體而言,到2022年底,中國光電傳感器市場規模約為493.82億元人民幣,與2021年相比下降了8.46%,這體現了市場需求結構的變化以及行業內部正經歷著深度整合與轉型升級的過程。

我國光電傳感器行業地區分布不均,華東地區是傳感器企業的主要集中地,占全國總數的六成,江蘇、浙江等地尤為突出;珠三角地區以廣東為中心,企業數量占全國的15.5%,上下游產業鏈完善;京津及東北地區技術研發實力強,占比約16%;中西部地區雖企業數量較少,但受益于國家西部大開發戰略,發展勢頭逐漸增強。整體看,行業呈現東部沿海和南部發達地區集中、中西部逐漸崛起的趨勢。

我國在光電傳感器領域擁有多家實力強勁的頭部企業,其中漢威科技作為國內氣體傳感器領域的領軍者,生產各類主流氣體傳感器;沈陽儀表科學研究院則憑借其全面的技術實力和傳感器設計、制造、應用能力,成為傳感器標準的起草牽頭單位;歌爾股份和敏芯股份在傳感器市場也表現突出,分別入選中國傳感器公司TOP10和成為規模量產商用微機電系統陀螺儀的企業之一;此外,華工科技、大立科技、威爾泰和中航電測等上市公司也在傳感器行業占據重要地位。

這些企業共同推動著我國光電傳感器產業的發展。光電傳感器行業政策在國家層面,通過發布一系列行動計劃和指導性文件,鼓勵企業突破核心技術瓶頸,如可靠性設計、仿真模擬、信號處理、集成開發工具和嵌入式算法等,并在激光雷達、毫米波雷達等先進傳感器領域進行重點布局。

同時,國家還設立了專項基金,加大對光電傳感器研發項目的支持,引導企業加強產學研合作,提升自主創新能力。省級政府也積極響應國家戰略部署,比如江西省人民政府發布的《江西省制造業重點產業鏈現代化建設“1269”行動計劃》中明確將發展激光雷達、毫米波雷達等高端傳感器產品作為重要任務,以促進光電傳感器產業集群化發展。圖表:光電傳感器行業政策

|

日期 |

政策 |

內容 |

| 2014年6月 | 《國家集成電路產業發展推進綱要》 | 指出到2020年,集成電路產業與國際水平的差距要進一步縮小,行業銷售收入年均增速超過20%。 |

| 2016年末 | 《“十四五”國家戰略性新興產業發展規劃》 | 推動智能傳感器等領域關鍵技術研發,促進全產業鏈發展。 |

|

|

《關于促進新一代人工智能產業發展的指導意見》 | 明確支持包括光電傳感器在內的人工智能技術在各行業的應用與推廣,鼓勵企業加大研發力度,提升光電傳感器技術的精度和穩定性。 |