核磁共振儀器被譽為“尖端醫療設備皇冠上的明珠”,對于心腦血管、神經和腫瘤等多種重大疾病影像診斷有重大意義,但這項技術長期被國外封鎖。不久前,我國自主研發的核磁共振儀器研制成功,開始量產。

將核磁共振儀器搬上生產線并不是一件容易的事情,這其中不光要解決“卡脖子”的技術難題,還有如何解決科技成果轉化的問題。他們是怎么縮短實驗室和生產線之間的距離的呢?

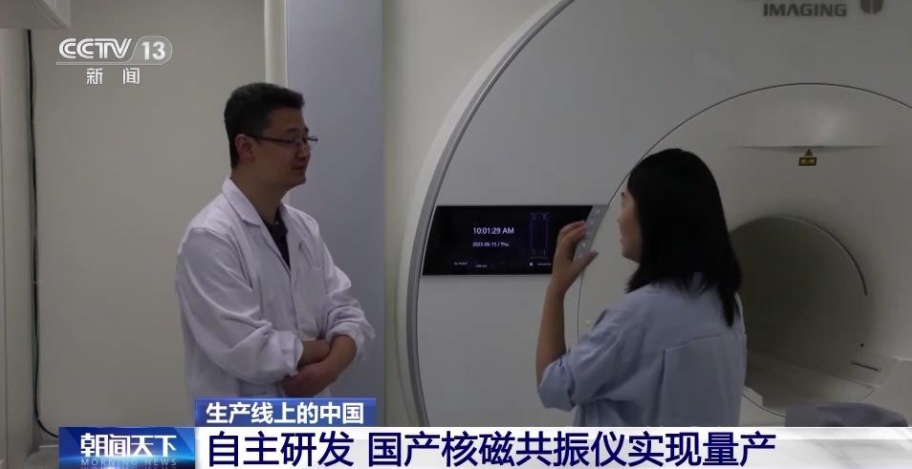

記者在中國科學院深圳先進技術研究院看到,生產線上生產的是我國自主研發的核磁共振儀器,經過一系列復雜精密的程序之后,它將出現在醫院的檢查室里。

北京大學深圳醫院醫學影像科副主任技師 張輝:它的圖像質量一點都不遜色于國際先進的核磁共振儀器生產廠家,價格也已經比以前大大地降低了,我們醫院的醫療檢查費相對于以前也在逐步地降低,這對于我們廣大人民群眾來說,看病的時候花費就會更少了。

北京大學深圳醫院里,這臺我國自主研發的核磁共振儀器正在工作。儀器工作的情況,實時傳輸到15公里外的中國科學院深圳先進技術研究院。

記者 朱慧容:在分辨率不是很高的核磁共振機器做出來的情況,看不出來具體的病灶在哪里。但是在這個分辨率很高的核磁共振提供的影像上就明顯地看出,這里可能是一個腫瘤的所在位置。

記者了解到,這款儀器可以獲得人體的全身影像,不僅分辨率更高,還加速了成像速度。

中國科學院深圳先進技術研究院醫工所副所長 李燁:以前我們核磁共振就像拍照片一樣,是一張一張的,你一動照片就糊了。我們現在有了快速成像技術之后,組織動也不怕,我們可以看到它動的過程。

不僅僅是在核磁共振的影像診斷裝備上有重大突破,眼下中國科學院深圳先進技術研究院已經研發出可以為肝臟和乳腺疾病提供早期篩查的無創超聲彈性成像技術;研發的為帕金森、癲癇、阿爾茨海默病提供治療的超聲神經調控重大儀器也開始進行臨床試驗。

產業需要什么

他們就研究什么

從中國科學院深圳先進技術研究院這些正在進行的研究上可以看出來,最前沿的合成生物、腦科學、海洋科技等都是他們的課題。研究院負責人告訴記者,所有這些課題都有一個共同的目標,那就是面向產業需求。

調研中,記者了解到,2022年,中國科學院深圳先進技術研究院各類研究項目經費超過33億元,其中只有17%是政府撥付的固定經費,83%的經費都需要依靠與產業合作等多種方式獲得。這也就是說,科研項目從立項之初,就要和產業需求牢牢綁定。

中國科學院深圳先進技術研究院副院長 鄭海榮:它是以重大需求導向,特別是以產業的核心技術需求導向,產業里的“卡脖子”問題、急需破解的問題,作為研發的一個導向。

中國科學院深圳先進技術研究院醫工所副所長 李燁:以前的科研合作一般就是科研單位做了原理的驗證,然后就交給企業,企業再去變成產品。那我們這個從最開始的包括立項、提出問題、提出技術路線,到最后的實現,到變成產品的全鏈條,我們都有深度參與。

隨著合作的深入,企業帶來的市場反饋也讓研發機構有了新的突破。第一批國產核磁共振儀器,合作開發單位之一就是聯影醫療,儀器上市不久,他們就為科研團隊帶來了臨床反饋。

聯影醫療科技股份有限公司董事長 張強:聯影提出了針對臨床上出現的問題、我們市場上碰到的挑戰,把這些問題總結出來,深圳先進技術研究院利用他們比較雄厚的研發實力來一起攻關。

市場的痛點,成了研發單位首要的攻克目標。最新一代的國產核磁共振儀器,已經完全達到了醫院提出的圖像質量要求。