2013年,一期項目完成后,深紫外固態激光源前沿裝備研制(二期)項目(以下簡稱二期項目)啟動。許祖彥提出將研究領域從物理、化學、材料拓展至信息、生命、資環領域,并研制出6套國際領先的深紫外全固態激光源重大科研裝備,建立起“深紫外晶體—激光源—前沿裝備—科學研究—產業化”的完整鏈條。

深紫外全固態激光光發射電子顯微鏡。

2、攻下實用級KBBF晶體

在深紫外固態激光源的研制中,KBBF晶體是研制鏈條的起點。

KBBF晶體就像一顆小石子,體積很小,層狀結構極易引起解理,很難長出大而厚的晶體,自然生長下厚度只有0.1毫米。更難的是,KBBF晶體生長不能采用傳統的“晶種法”,只能靠自然生長,即便撒下晶體“種子”,也無法誘導在其上定向聚集成核并生長,反而會在多處自發成核生長,最終收獲一大堆小而薄的碎晶體。

1999年7月,陳創天牽頭組建團隊,理化所研究員王曉洋就是其中的一員大將。他于2004年加入陳創天團隊,負責KBBF晶體生長。

KBBF晶體生長主要采用“爐海戰術”,4個月才能長出一爐,所以他們就安排了一堆爐子,給每個爐子創造不同的晶體生長條件。

每次開爐無異于“開盲盒”,而結果總是不盡如人意。

就在王曉洋極度郁悶之時,2006年下半年,連續兩個周期,有一臺爐子很“爭氣”地長出了厚達3毫米的KBBF晶體。“完全滿足實用需求!”王曉洋松了口氣,認為已經解決了晶體生長難題。

可惜,喜悅有多大,失望就有多大。第三個及后面幾個試驗周期,KBBF晶體的良品率急劇下降。王曉洋花了很長時間才找到原因,原來是晶體生長所用原材料的生產廠家換了,此前“兩連勝”的KBBF晶體原料都來自同一個廠家,但第三個周期開始前,廠家突然倒閉,他們不得不更換了新廠家,買到的原料產自不同礦區,所含微量元素也有所不同。

痛定思痛,王曉洋決定從頭制備原料。他們一邊重新生長晶體,一邊摸索出一套原料制備和提純方法。2013年,一期項目驗收時,他們在國際上首次實現了批量生長大尺寸、高質量KBBF晶體的技術。

一次次技術迭代、性能優化讓KBBF晶體的品質越來越高。“到2023年二期項目結束時,我們完全攻克了KBBF晶體生長工藝難題。”王曉洋說,二期項目結項時,KBBF晶體的良品率從一期項目的10%提升到30%。而如今,KBBF晶體的良品率已達60%以上,不但滿足了實用要求,還逐漸走向商業化。

3、從晶體到激光器

在開展晶體攻關的同時,激光器的研制也在進行。早在一期項目立項之前,許祖彥就已經開始摸索“如何用KBBF晶體制成實用化精密的深紫外激光源”。

一般來說,當激光器發射出的激光以特定匹配角穿過非線性光學晶體時,射出的激光線會“一分為二”,多出的這束光線的波長會變為原激光波長的1/2,頻率則提升至兩倍。這被科學家稱為“激光倍頻技術”。

當時國際上鮮有人涉足波長小于200納米的固態激光“深紫外激光”研究。許祖彥等人做了一個設計,如果能夠用好KBBF晶體,1064納米激光經過六倍頻,便可產生波長177.3納米的深紫外激光。

KBBF族晶體和光膠棱鏡耦合器件。

要實現這樣的設計目標,首先需要將晶體和棱鏡無縫組裝在一起。

起初,許祖彥和陳創天試著將KBBF晶體按照一定方向“粘”在兩個紫外級石英棱鏡之間,然而,許祖彥找了兩年多,始終沒找到既能將棱鏡和KBBF晶體粘在一起,又能透過深紫外光的光學膠。

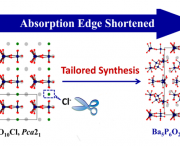

既然沒有,那就自己造。團隊另辟蹊徑,發明了光膠專利技術,用一種特殊工藝將KBBF晶體和棱鏡表面打磨得光滑平整,然后利用分子間作用力,直接讓棱鏡和晶體緊緊耦合在一起。憑借這種沒有膠的光膠工藝,他們成功發明了全球首個KBBF晶體棱鏡耦合裝置,首次實現1064納米激光的六倍頻輸出,將全固態激光波長縮短至177.3納米。