某汽車雷達廠商曾因忽視溫度系數,導致冬季測試合格的77 GHz雷達,夏季出現誤報率飆升。

第三章 看不見的成本:認證、服務與長期可靠性

3.1 校準證書的“含金量”

工廠報告 vs NIST溯源:

百元產品附帶的"校準報告"通常只是生產時的抽檢數據,而萬元級產品提供ISO/IEC 17025認證,每個校準件都有唯一編號,可追溯至美國國家標準局(NIST)或中國計量院(NIM)。

在醫療設備認證中,FDA明確要求:所有射頻測試設備必須具備可追溯的校準證明。

3.2 插拔壽命的“經濟賬”

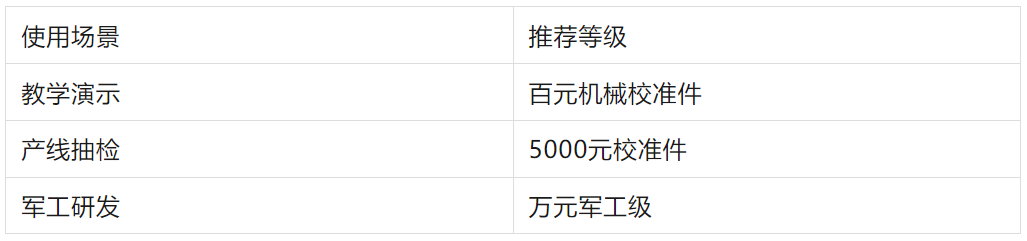

假設某手機代工廠每天校準測試儀10次:

百元校準件:單價800元,壽命500次,年更換成本=800×(3650/500)=5840元

萬元校準件:單價15000元,壽命10000次,5年總成本=15000×(3650×5/10000)=27375元,折算年均5475元

結論:長期使用下高端產品反而更經濟,且避免了更換期間的停機損失。

3.3 品牌服務的“隱形護城河”

24小時響應:某品牌提供全球聯保,工程師攜帶備件48小時內到達現場。

定制化服務:某衛星公司需要測試40 GHz以上非標接口,某品牌為其定制了1.0/2.3型校準件,開發費高達20萬元,但確保了項目進度。

第四章 血淚教訓:那些年我們踩過的“低價坑”

4.1 路由器廠家的“百萬學費”

2019年,深圳某路由器廠商為壓縮成本,采購某山寨校準件測試Wi-Fi 6E設備。結果首批10萬臺產品在歐洲市場出現5%的速率不達標退貨,直接損失超200萬元。根本原因:校準件在6 GHz頻段的阻抗失配導致誤判。

4.2 科研項目的“數據災難”

某高校博士生使用網購的300元校準件進行毫米波研究,論文投稿時被指出"回波損耗數據異常"。事后發現,該校準件在28 GHz時的實際VSWR達1.25,導致所有測量值系統性偏移,整個實驗數據作廢。

4.3 醫療設備的“致命風險”

2021年FDA通報一起MRI設備故障:由于校準件老化導致射頻功率檢測偏差,實際輸出功率超限50%,造成患者燒傷。涉事醫院最終賠償230萬美元。

第五章 理性選擇:不交智商稅的科學采購指南

5.1 四步決策法

1. 明確需求頻率:

- 藍牙/Wi-Fi:選6 GHz以下

- 5G手機:需覆蓋40 GHz

- 衛星通信:考慮110 GHz

2. 計算使用強度:

3. 核查認證資質:

要求供應商提供至少包含以下信息的文件:

- 校準溯源性證明

- 溫度系數指標

- 插拔壽命測試報告

4. 評估長期成本:

使用公式:總擁有成本=采購價+年維護費×使用年限+停機損失

5.2 避坑清單

警惕“全頻段覆蓋”宣傳:某標稱"DC-40 GHz"的千元校準件,實測在30 GHz以上時阻抗波動超30%。

拒絕無序列號產品:正規校準件每個都有獨立編號,可官網查詢真偽。

小心接口混用:SMA接頭誤接至N型端口,可能導致螺紋損壞,維修費超萬元。