原來,當時大立科技生產紅外測溫設備所需的核心器件——非制冷紅外焦平面探測器,還完全依靠從國外進口。該器件不僅有條件地出售給中國,而且從購買到收貨也要花上半年以上時間。“當時倉庫里就那么些核心器件,用完了也就沒有了。”龐惠民回憶道。

盡管紅外測溫設備“首秀”備受好評,但由于生產器件依賴進口,產能受制于人,無法實現持續生產供應。

“從那時起,我們就下決心研制咱們自己的探測器!”龐惠民說。

但立志容易成功難,大立科技轉頭就要面對冰冷的現實:產業空白、沒有外援、技術資源積累不足……事在人為,大立科技憑借韌勁,一路攻堅克難,最終在2008年成功生產出小批量的探測器。

然而,這才僅僅是個開始。由于生產工序復雜,真正的挑戰是生產出高一致性、高合格率的探測器,并最終實現產業化。于是,從樣品到產業化,大立科技又跨過了無數險關隘口,在2013年終于實現探測器的大規模生產和應用。

事實證明,走自主創新之路才有未來。“我們現在所有探測器等核心器件都有自主產權。”龐惠民說,“這一次我們不再受制于人,而且我們可以出口到國外!”

不只是大立科技,高德紅外等紅外設備的龍頭生產企業同樣經歷了從受制于人到自主創新的嬗變之路。

如今,高德紅外經過數十年打拼,已擁有完全自主知識產權的紅外探測器芯片技術,以及數條完全自主可控的探測器芯片生產線。“紅外測溫設備全部使用的是高德自產、具有自主知識產權的紅外探測器。”高德紅外相關負責人說。

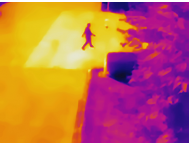

正是因為核心器件不受制于人,大立科技、高德紅外等紅外測溫設備的生產企業才能在此次疫情暴發初期積極響應,第一時間為社會提供紅外測溫設備,筑起一道防止疫情擴散的“紅外防護墻”。(記者 姜忠奇)