據麥姆斯咨詢報道,近期,來自埃因霍芬理工大學(Technische Universiteit Eindhoven,以下簡稱:TU/e)的研究團隊開發了一種新型近紅外(NIR)光譜傳感器,該傳感器易于制造,并且尺寸與智能手機中的傳感器相當,可用于工業過程監測及農業相關應用。這一突破性的研究成果已發表于Nature Communications期刊。

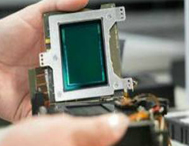

荷蘭埃因霍芬理工大學研究團隊開發的微型近紅外光譜傳感器

人眼是一種神奇的“傳感器”,它利用3種感光細胞,將可見光轉換成大腦可以理解的“顏色”信號,為我們提供周圍世界的基本信息。

該研究的共同第一作者、TU/e應用物理系光子和半導體納米物理研究組的博士研究員Kaylee Hakkel解釋道:“當我們的大腦將這些顏色信號放在一起時,它會根據我們的經驗對這些信號的含義做出判斷。例如,紅色草莓很甜,綠色草莓不甜。”

傳感器小型化至關重要

雖然人眼很神奇,但它并不是最先進的自然光傳感器。“螳螂蝦的眼睛擁有多達16種感光細胞,它們對紫外線、可見光和近紅外光敏感。”Kaylee Hakkel說道,“紅外光譜傳感對于工業和農業應用來說非常有價值,但面臨一個主要問題,目前常用的近紅外光譜儀通常體型較大且價格昂貴。”

Kaylee Hakkel及其團隊通過開發一種可集成于小型芯片的近紅外傳感器解決了上述問題。類似螳螂蝦的眼睛,它有16種不同的傳感器單元,但是都對近紅外敏感。Kaylee Hakkel說:“在滿足傳感器小型化的同時保持低成本是比較困難的。為此,我們開發了一項新的晶圓級制造工藝來實現這一點。”

螳螂蝦獨特的眼睛

“這項開發成本很低,因為我們可以批量生產眾多傳感器,并且目前已做好開展實際應用的準備。”Kaylee Hakkel補充道,“該傳感器芯片尺寸很小,甚至未來可以嵌入智能手機中。”

TU/e應用物理系和Hendrik Casimir研究所對Kaylee Hakkel研究團隊的工作成果感到很欣慰。“多年來,我們一直在開展這項技術研究。現在,我們已經成功地將諧振腔增強(RCE)光譜傳感單元陣列集成在一個芯片上,同時還解決了另一個關鍵問題——數據的高效利用。”

諧振腔增強(RCE)多像素陣列的光譜傳感機制

通常,當傳感器檢測光線時,生成的信號被用來重建材料的光譜或光學指紋,之后再利用傳感算法進行數據分析。

研究人員表示,這種新的設計方法,不需要進行光譜重建。換言之,傳感器產生的信號可以直接發送至分析算法。這項研究的共同作者Andrea Fiore說:“這極大地簡化了光譜分析設備的設計要求。”

利用新型紅外光譜傳感器分析牛奶和塑料

研究人員通過一系列實驗對該新型紅外光譜傳感器進行了測試。這項研究的共同第一作者Maurangelo Petruzzella,目前在初創公司MantiSpectra工作,他解釋道:“我們利用這款傳感器檢測了包括牛奶在內的多種物質的營養特性。在預測牛奶的脂肪含量方面,該傳感器的精準度可與傳統光譜儀相當。另外,我們還可以利用該傳感器對不同類型的塑料進行分類。”

牛奶樣品中的光譜傳感試驗

牛奶的營養特性決定其經濟價值,該傳感器已被證實可以準確地測量這些特性,基于這些測量結果還可以監測奶牛的健康狀況。此外,利用該傳感器對塑料進行分類,將有助于優化垃圾分類過程。