“星上數據處理這個需求一直就有。2000年前后,我們就有一個以此為目標的預研課題。”但受到各種主客觀條件限制,這在當時被認為“不可能”。不過,團隊沒有將這個想法拋之腦后,而是一直想辦法向前推進,結合新的技術手段,設計新的路線。

算法、架構、芯片……關關難過關關過。用了十幾年的時間,他們終于把這條路走通了。

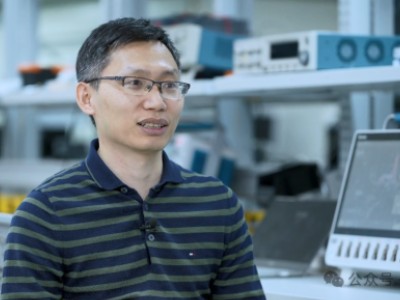

“長期以來圍繞國家需求開展體系化創新,持之以恒地努力,才最終促成了領先世界科研成果的誕生。”龍騰說得堅定,“碰到困難,我們是不退的。”

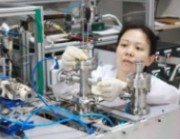

不退,所以雷達技術研究所成功構建了我國首個光學衛星星上處理系統和首個微波成像衛星星上處理系統。其形成的有效信息數據量僅為原始數據的千分之一,能從衛星直接廣播給最終用戶,延遲僅為分鐘級。該技術成果于2018年獲得國家技術發明二等獎。

系統已經穩穩當當運行了多年。龍騰說,應用單位對這套系統的評價是——革命性突破,跨越式發展。

值得一提的是,目前在軌衛星中搭載類似系統的,中國是獨一家。

工作源動力不應來自外界,而是內心

龍騰帶領的是一個充滿創新活力的團隊。團隊獲得過許多科技創新類獎項,攻克過不少難題,在雷達領域享有盛名。

大家常聚在一起討論,交流思路,碰撞想法。團隊不搞一言堂。“你們是相對平等的關系?”記者問。龍騰糾正道:“我們是完全平等的關系。”

所里強調一點——做研究是要做成事情;不能反過來,為了文章和獎項去做研究。“不能虛,要踏踏實實。”龍騰說。

采訪中,龍騰常提到自己的導師——雷達技術研究所的創始人毛二可院士。毛二可研究了一輩子雷達,如今已年過耄耋,仍每天堅持到研究所工作。“就像打卡上班一樣,從早到晚。”所里的工作人員說。

這種精神也感召著團隊。

工作的源動力,不應該來自于外界,而應來自于自己的內心。“做我們這種研究,智力不是決定因素,努力才是第一位的。”沒有成功來得輕松。“30年下來,我把自己所有時間的90%放在了雷達研究上。”龍騰總結。

這么“拼”,好像是一種習慣。

龍騰從小就是學霸,16歲,他就考上了中國科技大學。要知道,那一年,12個省區的狀元都選擇了這所學校,校內可謂人才濟濟。

本科畢業時,學的是無線電專業的他,盯上了當時在信息與通信工程名列前茅的北京理工大學,找到的是學院最有名的導師毛二可。龍騰的想法,就是找最好的。

時間已過了三十年,但回憶起本科,龍騰仍有些“耿耿于懷”——當年的他看了很多跟專業無關的人文類書籍。“周圍的人都那么聰明,你還花很多時間干別的,可想而知,你的成績肯定不是最好的。”他說。

到北京讀研后,龍騰果斷放棄了下圍棋、打橋牌這些耗費時間的興趣愛好,將更多精力放到了雷達研究上。“我接受不了自己不努力。”他平靜地說道。龍騰知道,閱讀其他科目的書籍是必要的,尤其路要想走得遠,知識面就不能窄。但如果能再來一次,他想了想,還是說道:“我應該會在非專業類書上少花些時間。”

負責人如此自律且勤奮,雷達技術研究所在整個北理工,也以“要求嚴格”“工作辛苦”著稱。“就立住你的規矩,凡是敢來、愿意來的,都做好了要在這拼搏的準備。”龍騰強調,“來了,就要特別能戰斗。”