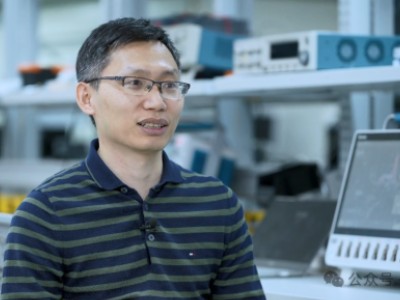

人物檔案

龍騰:北京理工大學教授、黨委常委、副校長,教育部長江學者特聘教授。長期從事新體制雷達與實時信息處理領域的研究工作,出版學術著作2本,發表SCI檢索論文130余篇;牽頭授權發明專利50余項;獲國家技術發明獎二等獎2項(排名第一),國防和軍隊科技成果一、二、三等獎共8項, 2019年獲何梁何利基金科學與技術進步獎,2020年獲“全國創新爭先獎章”。擔任中國電子學會信號處理分會主任委員,是中國電子學會會士、英國IET Fellow、美國IEEE Fellow。

云南,江城。一臺空中昆蟲生物遷飛探測雷達正在監測從緬甸方向飛來的草地貪夜蛾。

這是北京理工大學雷達技術研究所研制的Ku波段高分辨全極化昆蟲探測雷達的第一代樣機。它能在數公里之外,測出單只昆蟲的體長、體重、飛行角度和振翅幅度。

“全世界的雷達都做不了這個。”6月4日,龍騰接受科技日報記者采訪時,提起這臺雷達,自信且興奮。

龍騰是北京理工大學副校長、雷達技術研究所所長,也是我國雷達信息處理領域學術帶頭人之一。他語速快,但思路清晰,很少需要停頓下來斟酌措辭。講起雷達,更是沒有一點磕絆——這是他研究了三十年的東西。

前不久,龍騰獲得“全國創新爭先獎章”。創新,是流淌在龍騰乃至北理工雷達技術研究團隊血液里的東西。“我們一直鼓勵自由探索。”龍騰強調。

千米認蟲,為農業害蟲防控提供支撐

1989年,龍騰進入北京理工大學時,我國雷達技術發展水平還相對落后。“當時我們看到國外提出來的新想法、新機制,覺得嘆為觀止,好像永遠不可能追得上。”龍騰說,“但現在,國外想到的事情,我們基本都能想到;而我們想到的很多東西,國外沒有想到。”

一個典型例子,就是團隊正在研制的探蟲雷達。

該雷達能夠在幾公里之外分辨單只昆蟲的類別,可為我國農業害蟲防控提供基礎支撐。

一個有著悠久歷史的雷達研究所,怎么想到俯下身子去跟昆蟲“較勁”?這要從六年前說起。

那天龍騰回到所里,工作人員告訴他,中國農科院的吳孔明院士前來拜訪,還留了張名片。龍騰對此將信將疑:一個大院士怎么會連招呼都不打,就自己過來了?

他上網一查,確有其人,趕緊把電話撥過去。原來,吳孔明想做監測昆蟲遷飛情況的雷達,他知道北理工研制雷達的水平,兩個單位只隔一條馬路,他就直接找上門來。吳孔明一直想知道三件事:昆蟲什么時候起飛;昆蟲究竟怎么飛;昆蟲遷飛時在天上有成層現象,到底是怎么成層的?

傳統的探蟲雷達,能夠探測的是蟲群。但龍騰團隊想做的探蟲雷達,是探測單只昆蟲。

蟲子那么小,如何認“敵”于千米之外?若用傳統方法,要在這樣距離上實現毫米級的測量精度,雷達帶寬得達到150G赫茲,以現有的雷達技術根本不可能實現。

團隊選擇了“曲線救國”——間接探測。一共用四臺雷達,包括一臺天線長度達2.5米的相控陣雷達和三部2.5米天線的多頻全極化雷達,一起鎖定一只蟲子。

龍騰比劃著,盡力用淺顯語言解釋:“雷達回波的大小和測量這個回波所用的頻率之間,有一個對應關系,呈現為一條曲線。”這條曲線,是研究雷達的人都知道的常識。“我們測量曲線上的幾個頻點,用它擬合、反演,推測出蟲子的長度。”

基于大家都知道的這種常識,團隊提出了新機理,也就此開拓了全新的應用空間。

不過,這種想法實在太新,新得讓人心里犯嘀咕。一開始申請立項時,連原理是否可行都遭到了否定。團隊抓了一年蟲子,在微波暗室驗證了原理可行;后來又去野外試驗一年,驗證了脫離實驗室環境也行。2017年,探蟲雷達終于獲批國家重大科研儀器設備研制專項。

讓衛星帶“腦子”上天,中國獨一家

邊境線上,有龍騰團隊的探蟲雷達樣機;在地球軌道上,就在此時此刻,也運行著龍騰團隊的成果——星上合成孔徑雷達成像處理系統。

雷達,跟人一樣,有眼耳口鼻舌,可以收集信息;它還有大腦,可以處理得到的信息。龍騰團隊一直做的,就是武裝和升級雷達的大腦。

傳統的遙感衛星信息獲取鏈路是地面任務規劃、星上數據采集、原始數據下傳、地面處理后信息分發到用戶。隨著我國高分遙感衛星技術的發展,星上獲取的數據量呈幾何級增長,海量數據需要傳輸、處理再分發,這就有一個突出問題——慢。

如果衛星能帶著“腦子”上天,它可以剔除無效信息,只需要傳輸最終結果,數據量可以大幅精簡。這樣一來,地面接收數據的裝置也能小很多。一艘船、一輛車甚至一個背上裝備的人,都可以接收。

但“腦子”上天,約束條件太多,不能太重也不能太大,可用的處理資源只有地面的1/10到1/100。