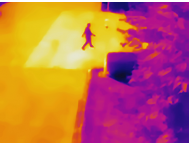

為充分發(fā)揮不同傳感器的各自優(yōu)勢,提供性能冗余,高階智駕感知系統(tǒng)勢必朝著多傳感器深度融合的方向演進。紅外熱成像技術正以其獨有特性,為方興未艾的智能駕駛提供全新感知路徑。

隨著汽車智能化的持續(xù)深入,對車載紅外系統(tǒng)的需求也呼之欲出,紅外傳感器規(guī)模化裝車的“風口”有望加速到來,而在車載熱成像的一片藍海中,自主紅外企業(yè)有望率先“出圈”。

“目前,我們在汽車領域的紅外解決方案主要包括智能駕駛及智能座艙兩方面,有完整的智能駕駛夜視解決方案,也有單紅外攝像頭供主機廠與自動駕駛企業(yè)進行系統(tǒng)集成。”黃立向記者介紹。

據(jù)悉,為了更好地切入智能駕駛感知賽道,軒轅智駕后續(xù)會繼續(xù)深耕紅外以及與其他傳感器的融合應用,如:與可見光融合的雙光融合方案,增強視覺感知能力、實現(xiàn)全天候路況感知;雙目立體紅外,生成稠密點云深度圖,實現(xiàn)遠距離高精度探測;紅外、可見光與雷達的多傳感器融合等。隨著紅外與其他傳感器融合的不斷深化,紅外技術將在自動駕駛感知方案中扮演更加重要的角色。今后,紅外上車或將成為“新常態(tài)”。

國貨崛起 自主企業(yè)“弄潮”新藍海

紅外熱成像技術對汽車安全性、智能化的作用和意義有目共睹。不過,長期以來,紅外技術在汽車領域的應用卻并未實現(xiàn)規(guī)模化普及。

“這主要是受制于成本。”王國進告訴記者,此前,紅外夜視在車輛上搭載應用不是很多,常見于國外一些豪華車的高配版,紅外夜視技術也主要是國外廠商在做,這項技術在國內(nèi)基本上是一個空白。

早先我國研發(fā)和生產(chǎn)的產(chǎn)品中,紅外芯片主要依賴進口,無論是價格還是供貨量都受到管控和約束,也在一定程度上導致國內(nèi)主機廠對紅外技術在車端的應用較少。

不過,近年來,在以高德紅外為代表的一眾自主企業(yè)的“拓荒”下,我國紅外熱成像技術得到躍遷式發(fā)展。如今,在醫(yī)療防疫、工業(yè)監(jiān)測、戶外探險等民用市場,隨處可見各大自主品牌的身影。

2010年,高德紅外開啟非制冷紅外芯片的自主研發(fā),經(jīng)過多年持續(xù)投入和潛心研究,已完全掌握紅外探測器芯片核心技術,并達到國際先進水平,部分關鍵指標國際領先,整個供應鏈實現(xiàn)國產(chǎn)化。此外,高德紅外采用最新晶圓級封裝工藝,使得紅外探測器芯片產(chǎn)量大幅提高,具備規(guī)模化生產(chǎn)能力,可提供有力供貨保障。據(jù)悉,目前,高德紅外的紅外探測技術,已廣泛應用于安防監(jiān)控、測溫檢測、智能家居等多個領域,在全球紅外市場占有率穩(wěn)居前列。“在汽車領域,去年以來,高德紅外在國內(nèi)商用車和乘用車領域都取得了重大進展。相信未來,在高階自動駕駛環(huán)境感知層,紅外技術會占據(jù)一席之地。”黃立說。

“青出于藍而勝于藍。”談及自主紅外技術的發(fā)展,王國進表示,隨著以高德紅外為代表的自主企業(yè)實現(xiàn)技術突破,部分自主品牌主機廠的中高端車型開始陸續(xù)搭載紅外產(chǎn)品。“據(jù)我們了解,現(xiàn)在20~30萬級別的新能源汽車開始普遍應用紅外技術。未來,隨著技術進步以及供應鏈愈發(fā)成熟,紅外感知技術或將在更多智能汽車上普及和應用,就像激光雷達和攝像頭一樣,有望成為一個標準的環(huán)境感知器件。”(本文來源:中國汽車報 作者:武新苗)

高德紅外:收到廣汽埃安零部件開發(fā)試制通知書

高德紅外發(fā)布公告稱,公司全資子公司軒轅智駕近日收到廣汽埃安的《零部件開發(fā)試制通知書》,軒轅智駕提交的紅外(夜視)攝像頭的技術方案能夠滿足廣汽埃安的要求,可以先行開展開發(fā)試制的前期工作,由軒轅智駕承擔通知書中紅外(夜視)攝像頭的制造供應任務。