該研究將量子系統中真糾纏比特數目的紀錄由24個大幅突破至51個,充分展示了超導量子計算體系優異的可擴展性,對研究多體量子糾纏、實現大規模量子算法以及基于測量的量子計算等具有重要意義。

06

國家太空實驗室正式運行

“天宮課堂”為我們帶來了奇妙、有趣的太空實驗,而更多關于太空奧秘的探索正在國家太空實驗室里有序開展。

在8月18日舉行的載人航天工程空間應用與發展情況介紹會上,中國載人航天工程新聞發言人、中國載人航天工程辦公室副主任林西強表示,中國國家太空實驗室目前已正式運行,并建立起獨具中國特色的近地空間科學與應用體系,空間應用正有序展開、成果頻現。

神舟十六號航天員拍攝空間站組合體全景圖像。圖片來源:中國載人航天工程辦公室

2022年底,中國空間站完成全面建造,進入為期10年以上的應用與發展階段。在這一階段,我國將常態化開展載人飛行,航天員將長期在軌飛行,在很多領域開展大規模的空間科學實驗和技術實驗任務。全面建成的中國空間站,是我國覆蓋空間科學相關學科領域最全、在軌支撐能力最強、兼備有人參與和上下行運輸等獨特優勢的國家太空實驗室。

6月4日,神舟十五號順利返回地球。此次“太空出差”,神舟十五號3名航天員順利進駐中國空間站,與神舟十四號航天員乘組首次實現“太空會師”。10月29日,一場“太空會師”再次上演,神舟十七號與神舟十六號兩個乘組在中國空間站勝利會面。這是在我國首艘載人飛船神舟五號實現中華民族千年飛天夢20周年之際,我國第一批、第二批和第三批航天員首次在中國空間站同框。

07

人體免疫系統發育圖譜繪制

作為防止病毒細菌等病原體入侵的“衛士”,免疫細胞是人體免疫系統中不可或缺的組成部分。明確免疫細胞類型、分化及功能狀態,對了解免疫力和揭示免疫相關疾病的發生發展機制具有重要意義。

9月12日,《細胞》在線發表一項關于免疫細胞的重要進展。來自中國科學院深圳先進技術研究院等單位的科研人員成功繪制了覆蓋組織范圍最廣、時間跨度最長、采樣密度最高的人體免疫系統發育圖譜,有望推動全球免疫學和發育生物學領域的發展。

構建人類免疫系統發育時空圖譜。圖片來源:中國科學院深圳先進技術研究院

在這項研究中,科研人員利用自動化、高通量的合成生物研究大科學裝置,自主搭建單細胞轉錄組測序平臺,對發育中的免疫細胞開展“解碼”,并以這樣的海量數據為基礎繪制人體免疫系統發育圖譜。

同時,他們還發現了免疫細胞的兩個新類型:廣泛存在于多個組織臟器、促進血管生成的巨噬細胞,以及存在于中樞神經系統之外的類小膠質細胞。

對于這項研究,中國科學院院士、廈門大學教授韓家淮給予了高度評價。他說:“這項研究拓展了人們對人體免疫發育特別是巨噬細胞多樣性、分化和功能的認知,有助于深入理解免疫系統的功能和調控機制,為疾病診斷、免疫治療和新療法開發提供重要的基礎。”

08

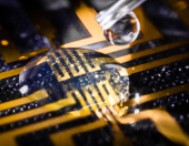

新款憶阻器存算一體芯片成功研制

10月10日,一個消息不脛而走,沖上微博熱搜:基于存算一體計算范式,清華大學集成電路學院教授吳華強、副教授高濱團隊研制出全球首款全系統集成、支持高效片上學習(機器學習能在硬件端直接完成)的憶阻器存算一體芯片。相關研究成果在線發表于《科學》雜志。

“我們研發的這款存算一體芯片,展示出高適應性、高能效、高通用性、高準確率等特點,能有效強化智能設備在實際應用場景下的學習適應能力。”高濱在接受記者采訪時介紹。

憶阻器存算一體芯片及測試系統。圖片來源:清華大學