出品 | 虎嗅科技組 撰文 | 宇多田

兩天前,一條與武漢疫情相關的科技新聞,并沒有引起多少人注意——

“抗擊新型肺炎 最新AI測溫儀投入使用”。

大概是此前與人工智能相關的噱頭性報道太多,我們當時看到這條新聞時的第一感受,更多的是質疑——

紅外測溫能為這次疫情防控提供多大幫助?AI技術又能給“測溫”幫上什么忙?

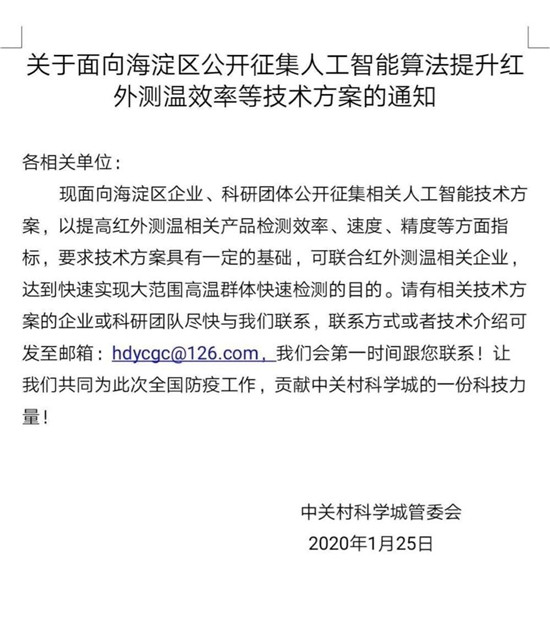

但在今天早上,素有“中國硅谷”之稱的北京市中關村下發了“江湖召集令”,向海淀區科技公司征集與“紅外測溫產品”有關的人工智能技術方案,欲提高以“大規模人群”為基礎的測溫精度。

事實上,這份英雄貼,引發了我們新的思考——紅外熱成像技術勢必有哪些局限性,需要新技術的引入和“提攜”了。

我們認為,在疫情還在蔓延的當下關頭,有必要把關于“AI紅外測溫”的一系列問題都弄明白,幫助各地在接下來不得不面對的返鄉客流高峰,以及面對未來任何時間點都可能掀起的疾控保衛戰時,提供一些有備無患的建議。

紅外測溫的必要性

事實上,“AI紅外測溫”的關鍵,仍然在于“紅外”二字,也就是生產紅外測量儀器必然要使用的“紅外熱成像技術”。

知乎網友“普雅花郎”給出的解釋非常通俗易懂——

“大自然中,一切高于絕對零度(零下273攝氏度)的物體都會輻射出電磁波,也就是“熱紅外線”。

雖然人眼看不到,但幾乎所有生物體都會時時刻刻發射出這種紅外線。這個時候,我們如果用特制的紅外探測器,就能捕捉到這種電波,并轉化成人眼可見的紅外熱圖像。”

很明顯,我們人體不同的部位都有不同的溫度。譬如在冬天,你的手腳可能相對會更冰涼一些,而頭部溫度也相對高于四肢與腰部。

因此,在紅外線的照射下,由于不同位置輻射的強度不一樣,人體各個部位的輪廓、人與人之間相同部位的溫度差異,也能清晰地呈現在畫面上。

圖片來自王華偉博士的論文《基于紅外熱成像的溫度場測量關鍵技術研究》

與其他測溫方式相比,用熱紅外線進行測溫的好處就是“直觀”、“非接觸”以及“24小時不間斷工作”。

你可以通過一張畫面上呈現出的不同顏色,直接判斷究竟誰才是“發熱點”,還能計算出處于同一區域的兩個相同“發熱點”之間的溫差大概是多少。

一位做熱紅外成像儀器的行業人士向我們做了非常形象的解釋——比起市面上的“額溫槍”“耳溫槍”,熱成像測溫就像是“在人群中多看了你一眼,然后你的體溫就被記錄下來了”,既不用機器接觸,也沒有人工干預。

換句話說,這種“非接觸式”檢測能夠在很大程度上降低接觸性傳染的概率,因此在醫療領域,特別是對疾病的分析診斷具有重要意義。

此外,由于“可見光”完全影響不了紅外線的發射,霧霾也不會對紅外波長產生影響,所以理論上,這類儀器既可以白天黑夜不停歇作業,也可以進行遠距離探測。

也就是說,一套紅外測試儀能夠在一定范圍內,迅速找到溫度異常人士,這也是國內很多大型機場與火車站在近年來陸續部署上相關的熱成像攝像頭的最主要原因。

圖片來自高德紅外