原標題:從軍事技術封鎖到抗疫立神功,國產紅外芯片十年崛起路

看點:疫情前線的“防衛兵”,紅外芯片十年翻身仗的高光時刻。

文/韋世瑋 來源:智東西(ID:zhidxcom)

“全球新型冠狀病毒肺炎確診病例已累計突破249萬例。”

隨著南半球隱入晨昏線的晝夜中,美國當地時間4月21日,約翰斯·霍普金斯大學(Johns Hopkins University)最新實時統計數據顯示,全球新冠肺炎確診病例累計2,495,994例,累計死亡171,255例,疫情危機已迫在眉睫。

在這一時刻下,口罩、消毒水、體溫監測等一系列防疫措施和手段已在全球范圍內鋪開,并陷入了物資緊缺的境地,使得一些國家為此“大打出手”。這廂德國剛截下意大利從中國漂洋過海訂購的醫療物資,那邊又攔下了輸往瑞士的24萬口罩,以及防護服、消毒水……

其中,一種叫做紅外體溫檢測儀的非接觸式測溫設備,亦成為這場沒有硝煙的戰爭中,受各個國家虎視眈眈的“獵物”;不同于手持額溫槍等測溫設備,這類產品可以更大范圍更遠距離讓人群中的體溫異常一覽無余。

在中國疫情發生的早期,這些非接觸測溫設備同樣是搶手貨。它們以響應時間快、非接觸、使用安全等特點,在疫情最初爆發的短短幾天內,迅速席卷了商場、車站、機場等各個工作場所。

而紅外體溫檢測儀的背后,一顆小小的紅外測溫探測器亦在一夜之間“一芯難求”,使得全國各大紅外熱成像廠商連夜加班加點生產,以滿足不斷激增的芯片需求量。

實際上,如今國內炙手可熱的紅外熱成像探測器芯片市場,曾經是西方國家的天下,美國、法國和以色列等國家長期對我國實行核心技術封鎖。這也使得紅外熱成像探測器芯片成為我國國產芯片產業在崛起過程中,除CPU、存儲器等芯片之外的又一發展重點。

2008年前后,我國掀起了一股國產紅外熱成像探測器芯片自研熱潮。經過十余年發展,我國國產紅外熱成像探測器芯片已成功突破國外封鎖,基本實現國產化替代。

為了進一步探究我國紅外熱成像產業的變化與發展,智東西對國產紅外熱成像探測器芯片產業做了深入的調查和研究,同時也與以高德紅外民品市場總監金朝昊、大立科技產品經理陳紅強等為代表的業內人士進行了深入交流。

漫漫十余載長路,我國國產紅外芯片技術是如何從處處受西方國家鉗制,一步步走向自主可控替代的?這場翻身仗背后,又有哪些重要玩家默默潛心專研十余年,開拓出不同套路與打法?更重要的是,這場來勢洶洶的新冠肺炎疫情,又將給我國紅外熱成像探測器芯片產業帶來了哪些機遇和挑戰?

一、疫情點燃的紅外熱成像芯片大火

紅外熱成像芯片火了。

自今年1月20日,國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鐘南山一錘定音,表示新型冠狀病毒肺炎是肯定的人傳人后,商場、工廠和社區等公共場所的人體測溫設備需求飆升。

但在人流量巨大的地鐵、機場和火車站等交通樞紐地帶,簡單的額溫槍、耳溫槍已不能滿足復雜的測溫需求,因此能夠實現遠距離多人同測的紅外熱像儀,成為防止病毒突破抗疫防線的標配“武器”,而這一市場需求推向高潮后,幾乎逼近紅外芯片廠商們的庫存底線。

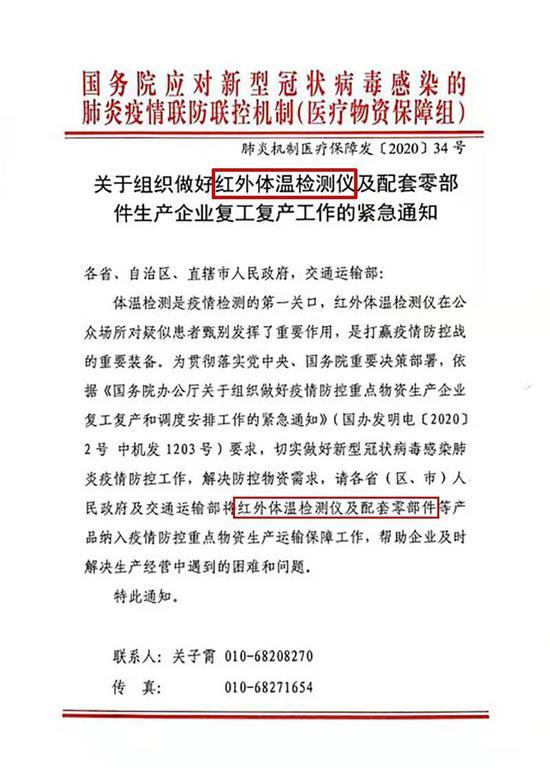

緊接著1月30日,國務院相關醫療物資保障組發布《關于組織做好疫情防控重點物資生產企業復工復產和調度安排工作的緊急通知》,將紅外體溫檢測儀及配套零部件等產品納入防疫重點物資,保障生產和輸送的有序進行。