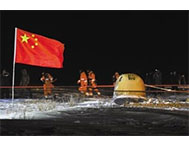

2020年 6 月 23 日 9 時 43 分許,西昌衛星發射中心,搭載著北斗系統第 55 顆導航衛星暨北斗三號最后一顆全球組網衛星的長征三號乙運載火箭點火升空,北斗三號全球衛星導航系統星座部署終于全面完成。

那么,“收官之星”成功發射,意義幾何?

三代北斗,一脈相承

作為繼美國 GPS、俄羅斯 GLonASS 后的第三個成熟的全球衛星導航系統,中國自研的北斗衛星導航系統主要由三部分組成:

空間段:由若干顆衛星組成,包括地球靜止軌道衛星、傾斜地球同步軌道衛星和中圓地球軌道衛星;

地面段:主要是地面站(包括主控站、時間同步/注入站和監測站等)和星間鏈路運行管理設施;

用戶段:包括北斗及兼容其他衛星導航系統的芯片、模塊、天線等,此外還有終端設備、應用系統、應用服務等。

要建成一個惠及全球的系統,并非易事,何況這還是我國迄今為止規模最大、覆蓋范圍最廣、服務性能要求最高的巨型航天系統。

回溯其歷史,從確定戰略至今已有近 30 個年頭了。

20 世紀 80 年代,我國開始探索、建設衛星導航系統,確定了“三步走”發展戰略,主要是指:

北斗一號衛星導航系統:試驗驗證系統;

北斗二號衛星導航系統:區域導航定位系統;

北斗三號衛星導航系統:全球導航定位系統。

北斗一號系統的攻關研究,始于 1994 年。經過幾年努力,我國于 2000 年和 2003 年前后共發射了 3 顆地球靜止軌道衛星,系統得以建成并正式投入使用。中國自主衛星導航系統從“無”到“有”,美、俄的壟斷地位被打破。

隨后的 2004 年,第二代北斗開始了歷史使命,如果說第一代北斗是偉大的嘗試,那么第二代則做出了顯著的改進。

2019 年 5 月 17 日,也像今天一樣值得被記住——第 45 顆北斗衛星、北斗二號第 4 顆備份衛星搭載長征三號丙運載火箭成功發射,北斗二號導航系統建設圓滿收官。

實際上,就在第二代北斗創造歷史之際,第三代北斗的建設也于 2009 年拉開帷幕。

第三代北斗的高光時刻有二,一是 2018 年 11 月 19 日,長征三號乙運載火箭在西昌衛星發射中心“一箭雙星”,第 42、43 顆北斗衛星成功發射,北斗三號基本系統完成建設;二是今天,同一架運載火箭、同一個發射中心,北斗三號最后一顆全球組網衛星點火升空。

【圖源央視新聞】

至此,始于 20 世紀 80 年代的我國衛星導航系統“三步走”發展戰略完美實現。

衛星上天,對我國測量、定位領域意義重大

歷經 26 載終于完成的全球衛星導航系統星座部署全面完成,究竟會帶給我們多大的影響,還需從每一代北斗各自的表現說起。

北斗一號系統是主動式雙向測距二維導航,能快速確定目標地理位置,向用戶及主管部門提供導航信息。

2008 年汶川地震抗震救災期間,救災部隊攜帶 1000 多臺“北斗一號”終端機,不斷從前線發回災情報告,為指揮部提供了重要信息支援。

但也正是受到這一工作原理的限制,北斗一號在定位時失去了無線電隱蔽性,不能滿足軍事需求;另外由于設備必須含發射機,其體積、重量、價格和功耗等有很大的提升空間;此外,北斗一號無法覆蓋兩極地區,赤道附近定位精度差。

北斗二號系統,雖然解決了上述不足,但也并非只是第一代的簡單延伸,能夠提供海、陸、空全方位的全球導航定位服務。

中國全球定位系統技術應用協會咨詢中心主任曹沖研究員曾表示:

北斗二號就是國產 GPS,只要現在 GPS 應用的地方,我們的北斗二號就能應用。

值得一提的是,2005 年測量珠峰高程時,測量隊進行 GNSS 衛星測量主要依賴的是 GPS 系統。而今年,測量同時參考了北斗、GPS、歐洲 GALILEO 和俄羅斯 GLonASS 四大全球導航衛星系統,并以北斗的數據為主,可見北斗的精度和可靠性完全不輸 GPS。

在應用方面,北斗二號系統最典型的民用場景便是車載導航儀。

眾所周知,GPS 車載導航儀占據著很大的市場份額,而“國產 GPS”的入局,必將改變這一局面,正如一位從業者所說:

只要市場是打開的,有充分的競爭,我們肯定是選擇最優的性價比。

而北斗三號衛星導航系統主要提供兩種服務:

開放服務:可在服務區中免費提供定位、測速和授時服務,定位精度為 10 米,授時精度為 50 納秒,測速精度 0.2 米/秒;