測量測試儀器儀表是個巨大的市場,但這個市場多為歐美大品牌壟斷,近些年中國測量儀表企業突出重圍,在國際市場的角逐中逐漸顯露,深圳市華盛昌科技實業股份有限公司(證券簡稱:華盛昌,證券代碼:002980)就是其中一家。它的CEM品牌風速測試儀和專業數字萬用表,還曾經被央視《大國重器》節目選中,作為中國制造的代表出鏡。

最近,華盛昌頻繁映入人們的眼簾,一是企業IPO上市登陸資本市場;二是新冠肺炎疫情全球蔓延,在疫情防控中,公司被列為深圳市重點防疫物資生產企業,華盛昌生產的紅外人體測溫儀和紅外熱成像儀繼2003年SARS之后再次“出圈”,成為全世界供不應求的搶手貨,為有效控制疫情擴散貢獻了一份力量。

華盛昌創始人、董事長袁劍敏在全景演播室

近期,華盛昌董事長兼總經理袁劍敏來到全景演播室講述創業故事。與大多數創業者不同的是,回首30年的創業之路,這位測量測試儀器儀表王國的締造者卻表示,沒有艱苦,滿滿都是幸福。

從上海到香港再到深圳

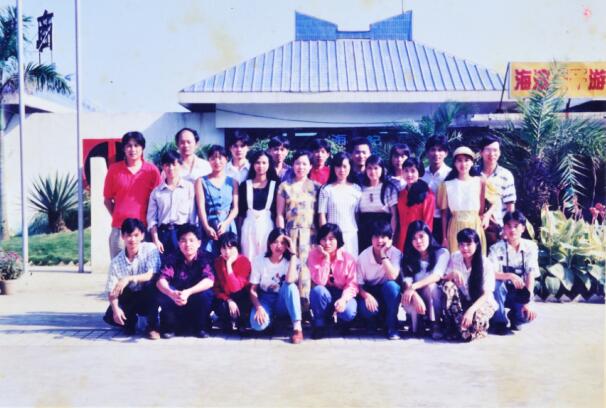

22歲袁劍敏來到上海電表廠,這是當時中國儀器儀表行業里面最大的企業之一。1988年,公司與香港企業做技術合作需要選派2名技術人員去香港,袁劍敏從300名工程師中脫穎而出。

上海電表廠老照片

那個年代,縱然是內地大都市上海,與國際金融中心香港的差距也是非常之大。這里先進的科技和管理觀念,沖擊了這位理工技術男的心靈,激發了他的求知欲。

“我當時非常想全面掌握香港企業這邊的技術,求知若渴地學習技術和理念。”袁劍敏回憶道。

當然,除了技術上的差異,香港這邊的薪資也比上海高出了一大截。“我去香港之前工資是99塊錢一個月,到香港后工資是2000港幣一個月,那時港幣的匯率還比人民幣高,差別非常之大。”袁劍敏回憶道,“有時候也會偷懶想,就這樣做個兩三年,攢夠了錢就可以回家退休了。”

在香港公派三年后,袁劍敏回到了上海。當時中國的儀器儀表還在用分立元件做,產品體積大、價格高,改革開放后,受海外進口元器件、超大規模集成電路的沖擊,上海電表廠效益急劇下滑,員工從袁劍敏走之前的3000人縮減到300人,很多同事為了維持生計去做一些小生意。

“我回去后看到這樣的場景,非常有感觸,跟領導、同事聊在香港的所見所聞,建議廠長多朝西方技術企業靠攏,多和海外聯系,跟進國際潮流。”袁劍敏說。

電表廠難以為繼,大家各謀出路,由于有在香港的三年經歷,袁劍敏便選擇南下,來到與香港一河之隔的深圳。

農民房里的創業萌芽

彼時的深圳新生伊始,許多事物還沒有名字,提到的時候尚需用手指指點點,連深南大道還是一條土路,坐車像坐船一樣一路搖搖晃晃。

華盛昌最初是一個進出口貿易公司,1991年,袁劍敏來到深圳后掛靠在華盛昌下面,作為獨立的事業部,最初承接之前在香港工作的企業的研發和設計任務,后來慢慢承接了來料加工業務。他從上海電表廠叫來幾個下崗的老同事,在深圳大學旁邊的南園新村租了三間農民房,安排了一條生產線,就這樣開啟了創業之路。

公司最開始在華強北的上步工業區廠房大樓

“因為產品要出口,后來海關來驗廠,海關說,你們在農民房里做出口,場地不符合要求,后面我們就搬到了華強北的上步工業區。”袁劍敏介紹。

一個萬用表從零件開始加工,大盤裝配調試好,成為一個產品,可以獲得1美元,正常情況下每個月可以生產2000臺,但袁劍敏他們加班加點可以每個月可以生產4000臺。翻倍的工作量聽起來很辛苦,但袁劍敏回憶起來時卻說,“我們每個月拿到4000美元,除去房租和工資,還有不少盈余,半年時間我們創造了5萬元人民幣的價值,我們都非常開心,感覺充滿了樂趣。”