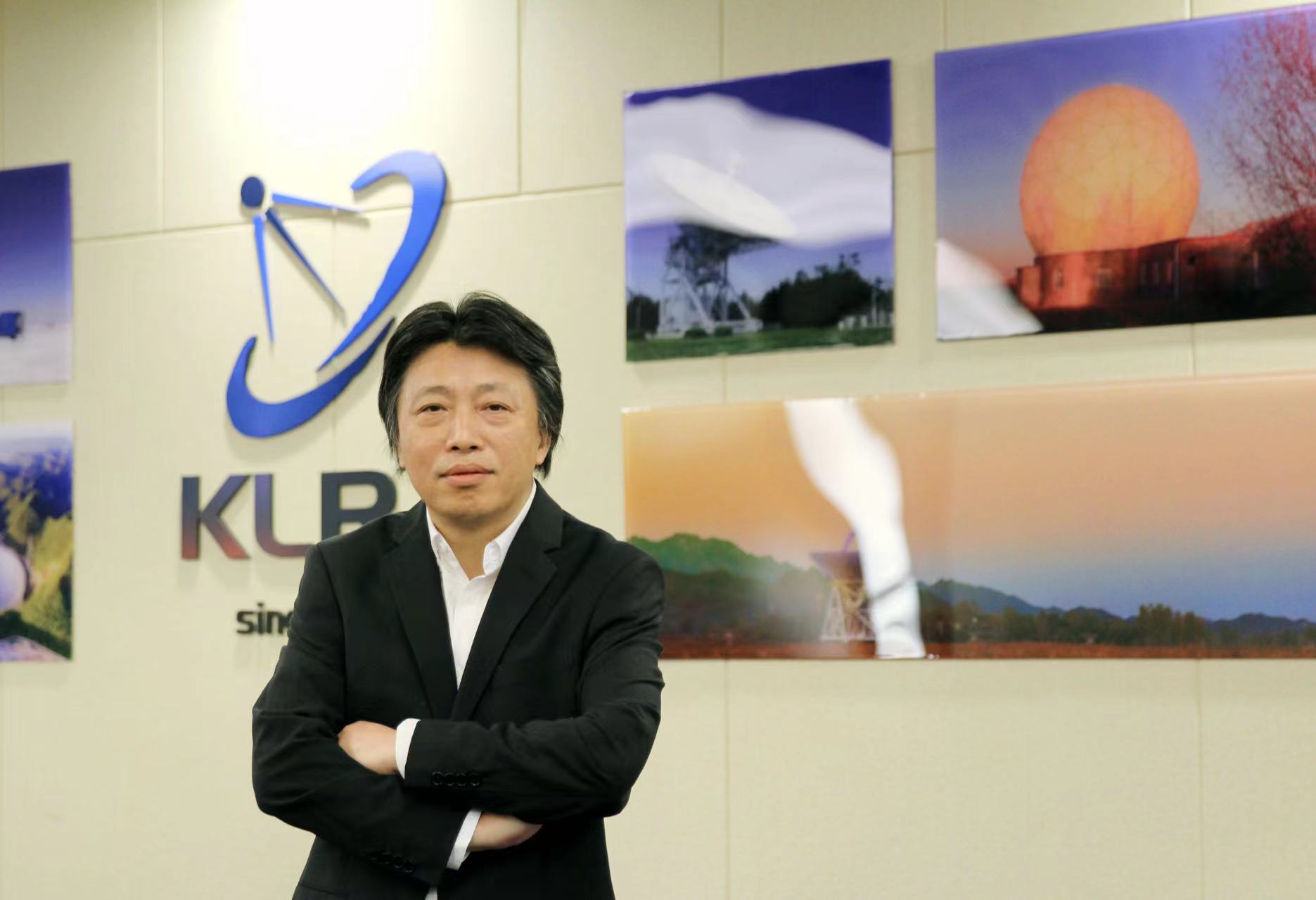

交匯點訊 “我們團隊承擔了中國空間站未來將要發射的巡天望遠鏡上一個太赫茲的模塊,這是我們當前最重要的一項任務。”剛剛獲得第三屆中國創新爭先獎的中國科學院院士、中科院紫金山天文臺研究員史生才,正帶領團隊開展太赫茲天文探測技術的新一輪研究。

作為我國太赫茲天文探測技術的主要開創者,史生才在太赫茲超導探測器物理機理、芯片技術和系統應用等方面做出了多項有國際影響力的原創性研究成果。他領導研制的太赫茲超導探測器成功應用于我國13.7米毫米波望遠鏡、國際天文大科學裝置ALMA(阿塔卡瑪毫米/亞毫米波陣列望遠鏡)和SMA(亞毫米波陣列望遠鏡)等,并將在我國空間站巡天望遠鏡上實現應用,支撐推動我國太赫茲天文學的發展。

在普通老百姓眼中,太赫茲天文探測技術非常高深莫測,史生才為何選擇這條研究道路?“與其說是我選擇了這個方向,不如說是這個方向牽引著我走到這里。”他告訴記者,每個電磁波頻段在科學上、應用上都有重要意義,太赫茲天文技術在當下的獨特之處在于這個頻段所擁有的一些特性,比如:地球大氣層對它的強烈吸收、高靈敏度探測技術的需求等,使得這個頻段在天文學領域仍是一個有待進一步全面研究的窗口,即所謂“THz gap”(太赫茲空白)。

為填補這一空白,1998年,心系祖國的史生才謝絕了日本國立天文臺的高薪挽留和多個國際前沿科研團隊的邀請,毅然決然從日本回到紫金山天文臺。回國的二十多年里,他帶領團隊攻克太赫茲天文高靈敏度探測技術的一個又一個難關,使我國實現了關鍵技術自主可控,并且達到了國際前沿的水平。團隊持續給國內甚至國際上的一些天文望遠鏡做出技術或儀器方面的貢獻,提升了我國在天文學領域的國際地位,也為我國自主建設我們自己的太赫茲望遠鏡打下了堅實的技術基礎和支撐。

天文學一直走在引領創新的前沿。史生才告訴記者,很多技術的應用在天文學上發展得相對比較快、走得比較前,因為天文學所探測的信號極其微弱,因此會不斷提出逼近極限的技術要求,促使天文技術的快速發展。比如其團隊在研究高靈敏度低溫超導探測技術時,一直力求更高的靈敏度、更精準的譜線、更快速的成像,甚至要在南極和空間等極端環境中尋求技術發展新方向,這在天文領域的發展無疑是最前沿的。

“腳踏實地、實事求是”是史生才最看重的科研品質。與此同時,對“創新爭先”他也有著獨到的理解:“‘創新’和‘爭先’都與‘前沿’分不開。‘創新’是指要有新思路、新理念、新目標、新方法,要有追求‘前沿’的動力和路線;‘爭先’則是指要保持或追趕一種‘前沿’的狀態和水平。”

史生才說,每代人有每代人的機遇,科技進步和時代特色會融入每一代人的發展和成長中,但個人再優秀,也需要好的平臺所帶來的沃土,那是向下扎根、向上生長的底氣和力量。在展望未來時,他談到,因為到目前為止我國還沒有一臺可以常規運行的亞毫米波望遠鏡,所以,由紫金山天文臺牽頭,國內一批優秀的年輕人,正在努力推進在青海省海西州以及南極冰穹A建設我們中國自己的亞毫米波望遠鏡,“我也希望能給這些年輕人一些力所能及的幫助和支持。”

新華日報·交匯點記者 蔡姝雯