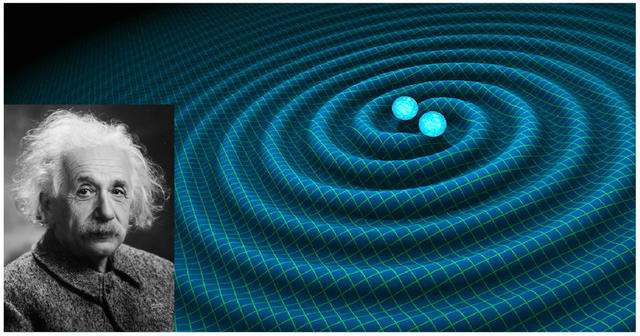

歷經13億年旅行,宇宙中兩個黑洞合并產生的引力波抵達地球,于2015年9月14日被美國“激光干涉引力波天文臺”(LIGO)捕捉到。這一發(fā)現(xiàn)填補了愛因斯坦廣義相對論驗證的最后一塊“拼圖”,是人類探索自然的又一個里程碑。

美國領銜的引力波探測,為20世紀下半葉以來“沉寂”的基礎研究帶來新活力,也顯示了美國的科研實力。基礎研究是整個科技體系的源頭,是創(chuàng)新驅動發(fā)展的原動力。面對日益激烈的科技競爭,各大國如何保持基礎研究活力?哪些經驗值得借鑒?

引導企業(yè)參與

基礎研究往往短時間看不到“產出”。愛因斯坦1905年提出狹義相對論質能方程時,并未預見它在40年后會成為核能的理論基礎。如今,為使基礎研究成果盡快見效益,一些發(fā)達國家吸引企業(yè)也參與進來。

比如美國,特朗普政府執(zhí)政近兩年來,加大了對前沿領域的引導和投入,在人工智能、量子技術、下一代半導體等多個領域推出國家戰(zhàn)略,明確了探月和深空探測路線圖,努力在超算等領域保持領先。

美國政府推動的科學戰(zhàn)略一大特點是“政府-研究機構-企業(yè)間的互動”。以2018年9月公布的《量子信息科學國家戰(zhàn)略概述》為例,該戰(zhàn)略提出成立美國量子聯(lián)盟,將學界和產業(yè)界組織起來,通過公私聯(lián)合融資等方法,跨越量子科學基礎設施和技術上的鴻溝,確保美國在量子計算的領先地位。

自己的科學發(fā)現(xiàn)被其他國家搶先商業(yè)化,英國科技史上曾多次吃這樣的虧,電話、青霉素、單克隆抗體等都是如此。為了在新一輪產業(yè)革命中不再錯失機遇,英國政府斥資6100萬英鎊,在曼徹斯特大學建立國家石墨烯研究所,推動石墨烯材料的研發(fā)及應用。目前,該機構從英國政府和歐盟獲得資金支持,與超過80家企業(yè)建立合作關系。

進入21世紀,日本年均產生一位諾貝爾科學獎項得主。北京大學生命科學學院副院長王世強教授認為:“日本基礎研究取得如此大的成就,得益于選題時就注重解決實際應用。”比如,2014年三位日本科學家憑借“藍光二極管”獲諾貝爾物理學獎,獲獎者之一中村修二就在美國創(chuàng)立了自己的企業(yè),研究和生產發(fā)光二極管。

科研資助“跟人”

在科研立項、人才及成果評價方面,發(fā)達國家有一套完善的“同行評議”機制。“英國一直采用‘霍爾丹原則’——由研究人員而不是官員決定科研經費的使用,這非常重要。”英國帝國理工學院常務副校長伊恩·沃姆斯利說。

美國杜克大學教授王小凡認為,美國科研政策最值得借鑒的是“以人為本”的資助方式。為什么美國科學家能靜下心做原創(chuàng)性研究?一個重要原因是政府對有創(chuàng)新思想的個人給予滾動式支持,而這一機制的基礎是同行評議的水準。

王小凡介紹,美國科研項目評議除了評成果,還要評科研人員的研究記錄,并設立一部分資金,對具有創(chuàng)新想法的人給予5-7年的較長期支持,根據分檔次的動態(tài)評價確定滾動年限。如霍華德·休斯醫(yī)學研究所,全部資助都“跟人”,國家癌癥研究所和“腦計劃”等一些大科學項目也有類似機制。

比利時2016年啟動“卓越科學”計劃,在4年內出資約1.2億歐元資助一些杰出的基礎科研項目。比利時法語國家科學研究基金會秘書長阿盧安介紹,為了項目初選,他們“動用了1200位國際專家,最后由一批知名科學家組成的評選小組確定38個項目”,涉及生物學、醫(yī)學、人文科學以及跨學科領域。

基礎研究具有不可預知性,立項時往往不知道哪些方向會出成果,資金滾動式“跟人”符合科研投入“不把雞蛋放在一個籃子里”的思路。比如,美國量子計算戰(zhàn)略就提出向各家研究機構小額投入并支持競爭,認為“新應用和平臺可能來自還未發(fā)明出來的協(xié)議和方法,因此政府應該保持活躍和多樣性的平臺”。