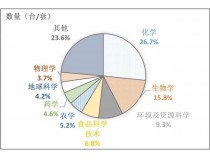

報告發現,1995~2016年,中國基礎研究經費占全社會研發經費比例基本上維持在5%,應用研究經費從26%下降到了10%,試驗發展經費支出從69%增長到了85%。

基礎研究加應用研究,合起來可以被稱為“科學研究”。報告指出,中國研發經費中科學研究經費比例僅占15%。

報道指出,中國科學研究的主要問題不僅是基礎研究投入不足,更重要的是應用研究差距比較大,不到美國和日本的一半,與英國和法國的差距更大。2015年,英國的應用研究經費投入占比已經達到了43%,法國為38%。

從經費的執行部門看,1995~2016年,無論是企業、研發機構還是大學,研發經費中應用研究的投入比例都在下降。企業應用研究投入比例由14.51%下降到3.04%;研發機構從31.08%下降到了28.41%;大學從55.08%下降到 49.28%。與之相對,研發機構和大學的基礎研究投入比例都有很大的增長。

報告認為,中國科學研究經費占研發經費比例偏低已經成為一個重要挑戰,特別是應用研究比例偏低沒有引起應有的關注。

孫玉濤告訴《中國新聞周刊》,應用研究占投入比偏低,和中國整體的創新體系結構有關。在美國,大部分應用研究,由企業和研發機構進行,高等院校主要從事基礎研究。而在中國,研發機構也開始從事試驗發展,與市場接軌,不再主攻應用。

轉變從科研院所的企業化改制開始。1987年,國務院頒布《關于進一步推進科技體制改革的若干規定》和《關于推進科研設計單位進入大中型工業企業的規定》,推動技術開發型科研機構企業化轉制。1998年,原隸屬于中央政府機構的242個科研院所,以及所有隸屬地方政府的科研院所全部轉制,直至2001年全面完成。

孫玉濤表示,改制之后,由于面向市場,且無法獲得財政撥款,很多科研院所出于自負盈虧的考慮,轉做試驗發展,應用研究的項目大幅減少。

報告指出,1995年研發經費中應用研究的經費占比還有26%,到了2006年,這個數字迅速下降到17%,2016年降至10%。

他認為,改制以后,雖然科研院所更加市場化,但目前的主要問題是,大學和科研院所的定位存在重疊,二者都既做基礎,又做應用。尤其是科研院所,其功能定位需要重新思考。

孫玉濤建議,大學還要回歸到基礎研究,以中科院為核心的科研院所可以加大對應用研究的投入。未來,可能會有一部分企業嘗試進行應用研究。在美國,應用研究經費中的1/3~1/2來自企業的貢獻。

如此一來,將來基礎研究和應用研究加起來,經費投入占比應該從現在的15%增加到30%。

“這不是一個短期的過程,具體達成的時間很難預測,但從中國目前產業發展的需求來看,應該會在近幾年出現轉變的苗頭。”孫玉濤說。