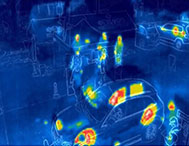

賽迪顧問醫藥健康產業研究中心高級分析師王寧2月21日接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示,紅外體溫槍的工作原理是,自然界一切溫度高于絕對零度(-273.15℃)的物體都會依據自身溫度高低對外發射紅外輻射能量,體溫計中傳感器將采集到的紅外線輻射轉換為電信號,電信號經過進一步處理后最終以數字信號的形式顯示在液晶顯示屏上。在這個轉換過程中,元器件的精密度,體溫槍自身算法,以及外界環境都是影響測量結果的重要因素。“外部環境光線強弱,溫度高低,甚至人的不同膚色、女生臉上有沒有擦粉底,都有可能影響人體紅外線輻射能量。”

劉毅向記者表示,國內紅外額溫槍所選用的其他大部分元器件,包括芯片等其實大多是國產品牌,在國產品牌量不足的情況下會考慮選擇進口品牌補充。對于紅外溫度計而言,影響測量準確度的因素主要有四個,分別是:

-用戶的實際操作要準確,需按照說明書操作;

-對測量條件有要求,比如當被測者額頭經歷冷熱風吹、有汗水、劉海或者帽子等遮擋,或者剛經歷劇烈運動時,額頭溫度會暫時變化;

-儀器所處環境溫度要穩定;

-儀器要保養消毒,探頭除塵。

另外,從制造端的角度,儀器對生產廠商的要求也較高。“主要核心器件如測溫傳感器要選擇靈敏度高、性能穩定的品牌,紅外輻射采集的通路設計要最大限度保證多采集、少干擾,MCU的處理能力要滿足醫用標準,補償算法及臨床驗證的能力要充分滿足,這些是基礎能力。此外還要盡可能對用戶的測量操作有糾錯和補償能力,才能保證產品設計上的準確度。”劉毅補充道。

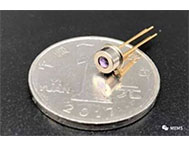

此外,劉毅還表示,廠商需要在產品生產過程中要對關鍵工藝做到100%全檢驗證,特別是測量精度的檢測。劉毅認為,“影響準確度最大的因素在于環境、體溫計和被測者的穩定狀態,從硬件角度來看,傳感器的抗溫度沖擊能力越強、性能越穩定會越好,芯片沒有太大影響。”

他進一步告訴記者,在影響體溫計性能最大的硬件——熱電堆傳感器上,國內外的技術差距主要體現在內部晶圓,其制造工藝是核心技術瓶頸,該技術主要被德國掌握,所以市場上的進口傳感器和國內一線傳感器都在使用德國制造的晶圓。“除晶圓選擇之外受德國工藝限制外,其他(技術)差別不大。”

王寧則在接受記者采訪時表示,國內企業最早開始關注額溫槍是2003年非典,人們逐漸發現,非接觸式的體溫計可以大大減少交叉感染的幾率。

當年,國內也基本上沒有可以自主生產的額溫槍,上游傳感器等元器件完全是處于被境外廠商“卡脖子”的狀態。17年過去,國內的紅外體溫計技術有了不少突破,但是由于市場需求的問題,規模一直不大。王寧告訴記者,這17年來,國內的紅外體溫計應用從工業層面逐漸到醫用層面,測量精度也在不斷提升。

記者手記丨額溫槍“倒爺”——巨大供需矛盾下的“畸形”產物

寫完這組報道時,QQ群和微信群的“倒爺”們還在奮力“買賣”著口罩、額溫槍等防疫物資。他們大多手上根本沒有現貨,自然極少有真正成功交易案例。在“倒爺”這個鏈條中,極少有真正的買家,有的只是一手倒一手的需求,一手倒一手的供應。似乎水很淺,又似乎水很深。

隨著這種“倒爺”現象被曝光,用他們的話來說,“現在真正有現貨的,都覺得現貨就是燙手山芋”。因為他們不知道額溫槍的產能什么時候能完全跟上,正規渠道什么時候有貨,他們高價拿到的一丁點現貨會不會就砸在了自己手上。

有上市公司董事長告訴我,“我現在每天微信詢單都超過百萬臺,持續兩周多,熟悉的不太熟悉的、朋友或者朋友的朋友。”他說,額溫槍的這種亂象,是巨大供求矛盾下的產物。可見,額溫槍市場的供需矛盾依然十分尖銳的。又或者說,正是因為這些“倒爺”等各色“中介”的存在,進一步吹大了整個額溫槍的需求量?

在這次新冠肺炎疫情發生之前,額溫槍是個小行業、小市場。疫情發生后,“倒爺”涌入使得這個行業得到空前的關注,也使得這個行業空前的“亂”。“倒爺”們沖著利益而來,在這個行業攪了一趟渾水,最后拍拍屁股離開。最終誰來為這些亂象埋單?希望不是消費者,希望不會是整個行業。(每經記者 陳鵬麗)