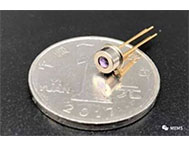

趙源向21世紀經濟報道記者指出:“據我所知,國內紅外傳感器生產商所使用的芯片全部依賴國外進口,技術壁壘難以突破。”

從長遠來看,由于紅外傳感器技術難度較高,市場集中度高,短期之內行業新增企業數量較少,短期內供求關系將依舊緊張。

工信部在2017年12月發布的《傳感器產業三年行動指南》中提到,目前國內中高端傳感器95%依賴進口,國產化替代空間巨大。為推動紅外傳感器的研發以及推廣,在2017年工信部同步發布了《促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃(2018-2020年)》,提出重點發展智能傳感器等相關產業。

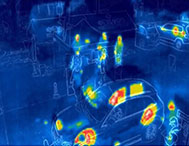

在政策的推動下,我國紅外傳感器的生產技術在過去幾年內也得到顯著的提高,2020年在設計、MEMS工藝、封裝方面可達到國際水平,能夠被應用在移動式可穿戴、互聯網、汽車電子等重點領域。作為應用傳感器產品較多的工業制造行業和3C電子制造行業均受到產業調整和疫情影響,在成本的壓力下,越來越多的客戶將國產品牌傳感器作為優先選擇的對象。

隨著國內紅外傳感器企業在研發一端的環境逐步向好,眾多企業也在加速布局技術革新。8月20日,海伯森技術有限公司宣布完成數千萬元A+輪融資,將主要用于加強公司技術研發、產品線升級、量產及國內外市場拓展等方面;高德紅外也于近日公布,為滿足經營發展需要,公司全資子公司武漢高德微機電與傳感工業技術研究院有限公司將投資設立孫公司武漢卓芯科技有限公司,注冊資本1億元,拓展傳感器國際市場和開展海外傳感器項目合作及投資并購業務。

對于紅外傳感器企業未來怎么破局,趙源指出:“我國傳感器制造行業未來的發展方向仍舊是加強上游的技術研發,尤其是中高端傳感器細分領域有較高的技術壁壘,企業需要投入大量的資金,并且達到較高技術水平,才能在行業中站穩腳跟,不被市場淘汰。”

(作者:陳紅霞,王宇杰 編輯:張偉賢)