近日,由新華社主辦的《瞭望》新聞周刊,就基礎學科拔尖人才培養為新時代卓越工程師等問題,專訪了中國工程院院士、華中科技大學校長尤政,尤政院士以國內MEMS技術人才和華中科技大學的人才培養等例子進行了回答。

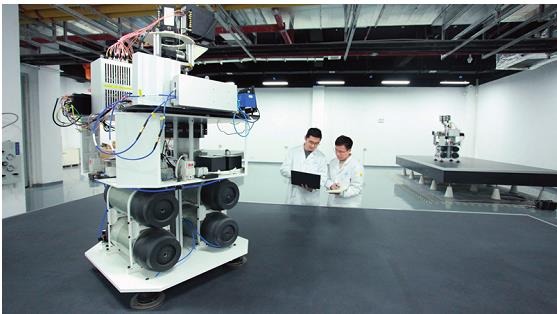

在華中科技大學精密測量國家重大科技基礎設施內,科研人員進行衛星編隊仿真控制的研究(2023年1月4日攝)華中科技大學供圖

一、探路基礎學科拔尖人才培養

《瞭望》:你認為應如何培養基礎學科拔尖人才?

尤政:培養基礎學科拔尖人才是高等教育強國建設的重大戰略任務。重大的原始創新成果往往萌發于深厚的基礎研究,產生于學科交叉領域,大學在這方面具有天然優勢。黨中央多次強調,要發揮高校特別是“雙一流”大學培養基礎研究人才的主力軍作用,要有培養出大師的堅定信心,要實現人才培養的自立自強。在基礎學科人才培養方面,華中大探索出了一些經驗。

在頂層設計上,加強制度建設,做好價值引領,深化人才培養改革,發揮科研育人作用,深化國際交流合作。在華中大,我們調整成立了領導小組、專家組,提出要完善基礎學科高水平教師自主培養,出臺了具體實施方案,形成基礎學科拔尖人才培養工作合力。

在落實主體責任上,充分發揮教學指導委員會的重要作用,建立健全部門與部門、部門與院系聯動機制。將人才培養作為院系的中心工作,體系化設計本研貫通的課程體系、科研訓練、學生管理等人才培養重要環節。以院系為責任主體,以學生發展為中心,對優秀創新人才采取“滴灌”方式定制培養模式,制定本研貫通、學科交叉、科教協同等個性化培養方案。

在完善條件保障上,優化資源配置,整體保證經費、營造良好學習環境及設立完善的獎助體系等。根據學校整體規劃以及院系自身的規劃,分年度明確學科建設項目任務。將資金安排與建設績效掛鉤,在公平競爭中體現扶優扶強扶特扶新。形成相對穩定的支持,并根據評估評價結果、資金使用管理等,動態調整支持力度。

這三個環節都指向一個關鍵——改革評價導向。不斷完善評價導向,把立德樹人成效作為金標準。

二、為新時代培養卓越工程師

《瞭望》:在商業航天、集成電路這些工程領域實現高水平自立自強,需要什么樣的工程技術人才?

尤政:很多人都聽過摩爾定律,未來超越摩爾定律的一個重要方向是追求研制出面向問題系統解決方案的智能微系統。

近30年來,我一直從事微機電系統(MEMS)的研究。MEMS指的是一個具有相對獨立功能的智能系統,是微電子、光電子和微機械按功能要求在芯片上的一種三維集成,被廣泛應用于航空、航天、生物技術等領域。

以納型衛星技術為例,納型衛星是大規模商業衛星的先驅,為后者積累了技術和原型基礎。從事這一領域的研究既要具備傳統的半導體加工工藝技術,還要具備使用超精密儀器與精密加工的集成能力,才能使一個毫米或微米級的微系統具備精確而完整的感、存、算、傳等系統特性。把這些學科知識全部集成一起做成產品,需要大量的卓越工程師。

新中國成立之初,國家培養的工科人才被稱為“紅色工程師”,主要解決成熟工業產品產能的技術問題。他們政治堅定,服務國家所需,具有很高的工程素養和工程實踐經驗。隨著科技革命、產業革命的深入,工程師不僅要解決保障工業運轉與產能的問題,更要具有突出的技術創新能力,善于解決復雜工程問題,以創造具有核心競爭力的產品為目標。

卓越工程師培養需要不同學科交叉融合,組合成新系統并不斷迭代,以做出創新產品作為培養模式的評價標準。這是新時代工程師的底色,也是區別于國外工程師、傳統工程師的卓越所在。

《瞭望》:華中科技大學在培養卓越工程師方面有哪些經驗?

尤政:我們提出為新時代培養卓越工程師,既要有扎實理論基礎,也要有強大創新能力。2010年,教育部啟動卓越工程師教育培養計劃1.0。學校設立了13個卓越計劃實驗班,進行卓越工程師培養的探索與實踐。經過10多年發展,形成了一些經驗:

第一,堅持立德樹人,構建卓越工程師培養體系。以新工科建設深化卓越工程師人才培養改革,并將愛黨報國的理念貫穿于人才培養全過程,永葆“紅色工程師”底色。

光電子信息產業是應用廣泛的戰略高技術產業,也是我國有條件率先實現突破的高技術產業。放眼全球,主要發達經濟體均在發力新一代信息技術、人工智能等領域建設,以期在培育未來產業上先行一步。圍繞光電子技術、智能制造和高端醫工裝備等重點領域,華中大先后成立了未來技術學院、集成電路學院和卓越工程師學院。形成了以交叉研究為基礎的人才培養模式,有利于促進學科鏈、人才鏈與產業鏈、創新鏈之間有機融合,進而推動高校體制機制創新,落實未來科技創新領軍人才的前瞻性和戰略性培養。