最初三年,羅玨典背靠中國科學院借力打力,在研發與試探中定下紅外技術賽道。2020年,活下來的國科天成,賺錢成為關鍵目標。

“當時哪個項目有錢就做哪個,一個工程接著一個工程地賺錢。”羅玨典回憶,國科天成開始不停“跑”項目,根據客戶要求去做系統定制化的服務,進入羅玨典所說的工程模式。

除了賺錢,讓國科天成不停接項目的背后還有競爭與成本壓力,羅玨典必須要“快”。紅外高科技行業研發周期長,一年當中接到項目的機會僅有2~5次,若沒有接到項目,廠房一閑置便是幾個月起步,成本壓力可想而知。

項目跑多了,“共性”逐漸顯現。羅玨典很快發現即使客戶們的詳細要求不同,但其中具有一定的技術共性。深諳第一性原理的羅玨典,開始將這些“共性”提煉并變成可操作性的產品——機芯、相機等整機產品。

2020年,國科天成成功研發并銷售紅外機芯、紅外熱像儀等產品,開始進入貨架產品的標準化銷售模式。3年中,國科天成守著貨架,不必再四處奔波做服務,而危機也藏在這份安穩中。

行業愈發成熟,機芯等產品的技術壁壘開始消減,國有企業也逐漸能做出機芯這樣的系統產品,此外做整機產品,企業靠著采購核心部件也可以完成,羅玨典意識到繼續做整機不是長久之計,很有可能會讓國科天成最終成為紅外行業的滄海一粟。

“就像做汽車,只有做變速箱這個核心部件,我才能夠深刻感受到變速箱技術和變速機制的變化能給汽車行業帶來哪些新的賽車類型,怎么突破賽車極限等。”羅玨典舉例。

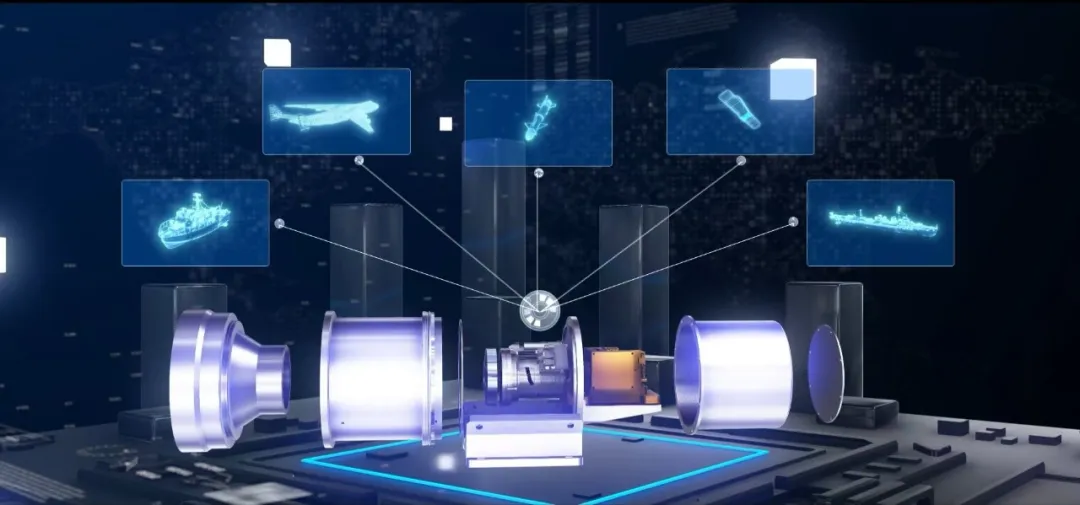

為了成為紅外行業的“變速箱”,羅玨典決定繼續往上游走,走到核心部件上,將整機產品打散,做探測器等核心部件。

2023年,對羅玨典來說是個關鍵的年份,國科天成在研發上往前邁了一大步。

通過投資南京國科半導體有限公司及成都燧石蓉創光電技術有限公司、并整合其業務,國科天成最終在銻化物II類超晶格材料制備及微納加工技術、超高真空封裝技術、芯片異質鍵合技術方面取得突破,成功研制出T2SL探測器。而大型紅外高科技集團,長期沿用MCT技術路線,其性能、產能、良率及成本的綜合表現不能滿足日益增長的行業需求。直到近年,國有和民營紅外企業才陸續開始布局T2SL探測器。

“(科技行業)好的路子是什么?是要卡脖子。”陸剛告訴《中國企業家》,國科天成的順利上市正是得益于對核心技術的把控。

多元化不是羅玨典創業的訴求,在談及成就感時,他也沒有提及市值和營收:“我給下一代講的時候,可以指著這些飛機、衛星,告訴他里邊哪個核心支撐部件是我做的,這種成就感是不一樣的。”

一家紅外高科技企業需要傳承什么

做半導體的人,很討厭“搬家”。羅玨典解釋,設備一旦調好定型了,輕易不會動。一搬家整個都要全部重新來一遍,“涉及的環境、震動、溫度、濕度,比如供電的功率,水的純凈度各方面都不一樣,就需要調整。”

這里的高效調整就需要“工藝”的傳承。

羅玨典舉例,假如有人把國際頭部的芯片企業中,把設備型號、指數參數,甚至把電壓、環境等都原封不動地復制過來,也很難達到被復制企業的制造工藝,“工藝不是靠12345條寫明白就能知道的,這是日積月累的經驗值。”

而這也是羅玨典一度較為頭疼的問題。

成為國家大機器里面一個很核心的、很關鍵的補充——這是羅玨典對國科天成的某種理解和定位。但,要成為這一高速運行的大機器中的關鍵補充,就意味著高難度:產品需求新、要求高、時間趕,機會窗口稍縱即逝,更意味著產品要經常升級。

于是,就需要工藝的交接和傳承,以及銷售、研發、制造等多方的協同。“不能說你看著他沒什么事,就讓他過去陪客戶喝酒,或者上哪去參會分享。工藝和咱們開車一樣,天天摸車,你的駕駛水平越來越好,但是一段時間沒開就會手生。”于是,師徒制、長期激勵、穩定的工作環境等讓羅玨典下足功夫。

國科天成的董秘告訴《中國企業家》,為了求穩,羅玨典十分重視研發人員的專注度,會避免設置公司內形式化的會議。

國科天成研發人員在進行技術討論