柔性傳感器潛在市場空間超500億,有望加速落地

柔性傳感器開啟智能傳感新時代,潛在市場空間有望超500億。柔性傳感器是指采用柔性材料制成的傳感器,具有良好的柔韌性、延展性,可以自由彎曲甚至折疊。柔性傳感器采用了柔性基板,其本質上是一種薄膜,通常采用聚酰亞胺(PI)、聚酯(PET)、聚二甲基硅氧烷(PDMS)等材料制成。

從剛性到柔性的突破,極大拓展了傳感器的應用場景,不僅是游戲領域中的智能穿戴設備,還有醫療大健康領域的電子皮膚、疾病診斷設備、健康監測設備、智能頸枕、智能按摩設備,消費領域的智能手環、元宇宙手套,智能家居領域的智能床墊,甚至是馬斯克提出的腦機接口。

根據漢威科技微信公眾號的數據,2021年至2028年全球柔性傳感器市場的年復合增長率達6.8%,預計2028年可達84.7億美元。

電子皮膚開啟人機交互新模式,機器人和腦機接口是兩大超級應用。

腦機接口是柔性傳感器的一大應用領域。柔性腦機接口的代表企業為Neuralink,2022年11月,Neuralink已經向FDA提交了大部分文件,審核通過后約六個月內,將在人類身上植入第一個Neuralink植入物。至此,柔性腦機接口終于與大部隊匯合,三種技術路線的侵入式腦機接口均已介入人體臨床。腦機接口行業有望迎來產業化落地,也表明柔性傳感器在細分應用場景下的進一步成熟。

機器人領域,電子皮膚的基本特征,是將各種電子元器件集成在柔性基板之上從而形成皮膚狀的電路板,像皮膚一樣具有很高的柔韌性和彈性,其能賦予機器人類似人類皮膚的敏感性,以及觸覺、視覺、聽覺、味覺和嗅覺等感知能力。電子皮膚可以廣泛應用于手術機器人領域,醫生佩戴電子皮膚可使手術機器人獲取實時信息讓手術更精準,而特斯拉推出人形機器人后,電子皮膚在機器人領域的產業化進度有望進一步被加快。

柔性傳感器國內外企業齊發力,學術研究為高階性能蓄力。目前,電子皮膚的研究已經取得一些進展,奧地利格拉茨技術大學最新研究的智能皮膚每平方毫米有2000個單獨的傳感器,但當前電子皮膚仍存在兼顧高柔性和高彈性難題、擴展性難題和制造成本高等痛點。

從國內外知名研究團隊和公司看,Interlink是全球領先的人機界面解決方案提供商,其持續在力覺傳感器上持續深耕,公司產品已被用于無數行業,包括汽車、機器人、醫療和消費電子產品等;國內企業中,漢威科技子公司能斯達在柔性壓電傳感器領域掌握自主知識產權,實現國產化完全替代,相關產品已在三甲醫院進行臨床實驗,柔性微納傳感器目前已在智能機器人領域有明確的應用;科研團隊當中,國內外主要的科研團隊如美國加州大學、新加坡國立大學、美國斯坦福大學和中國科學院等對于柔性傳感器、電子皮膚的研究進展皆處于邁向更高階性能的階段。未來,隨著技術的持續進步,電子皮膚產業化進程有望加快落地。

柔性傳感器打開想象空間,建議關注具備機器人應用潛力的國產標的:漢威科技,子公司能斯達開發的柔性微納傳感器已在智能機器人領域得到應用,該技術與電子皮膚兼容。

國產傳感器市場現狀,機器人逐漸邁入智能時代,重視傳感器環節增量機會

傳感器:傳感器是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將感受到的信息,按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。

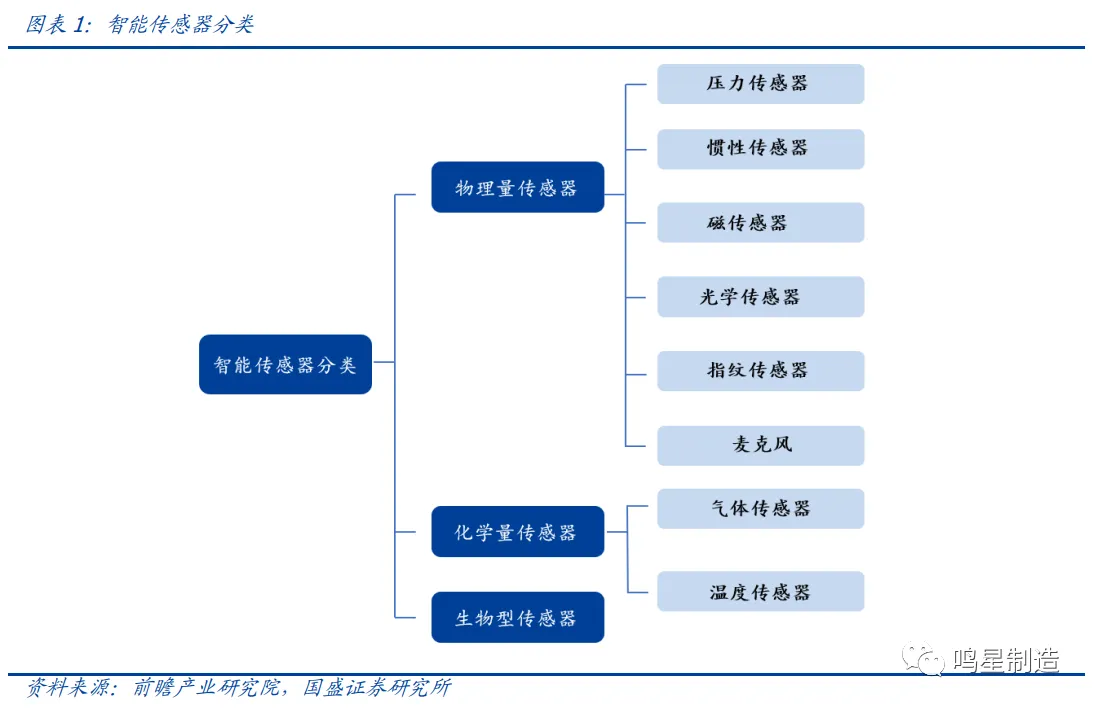

智能傳感器集傳感單元、通信芯片、微處理器、驅動程序、軟件算法等于一體,具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲等功能。按照外界輸入的信號變換為電信號采用的效應,可將傳感器分為物理量傳感器、化學量傳感器和生物型傳感器三大類,按照“工作原理+應用領域”的分類依據具體展開,可分為壓力傳感器、慣性傳感器、磁傳感器、光學傳感器等。

萬物互聯的底座,智能傳感器下游行業應用廣泛。從發展歷程看,傳感器經歷了結構型、固體型、智能型三個階段,而前兩類傳感器,已經無法滿足當今時代對數據采集、處理等流程的需求,因此,融合了AI技術的智能傳感器開始受到關注。