另一方面,在i5智能數控系統研發大舉投入的時候,正是沈陽機床“缺錢”的時候。2007年,沈陽機床整體搬遷至沈陽經濟技術開發區,建設廠房等總投資達18億元。此外,對德國希斯、云南機床、昆明機床等企業的收購及改造,也是巨大的投入。

內部經營狀況伴隨著外部市場環境的變化,危機一步步逼近沈陽機床。

從2012年開始,沈陽機床業績逐步下滑。2013年,出現了自2008年國際金融危機以來首次經營利潤“由正轉負”,且虧損逐年增加。2015和2016年,沈陽機床兩年虧損總額超過20億元,并被戴上了*ST的帽子。雖然2017年實現了暫時的扭虧為盈,但虧損加劇及債務風險已難以縫補。

2019年前后,在沈陽機床的多次公告中,“經營資金緊張”等字詞頻頻出現。負責審理沈陽機床重整案的沈陽中院在相關材料中介紹,截至2019年3月末,沈陽機床合并口徑的資產約200億元、負債375億元、資產負債率約190%,2019年全年預計有超過100億短期借款到期,導致在手訂單無法按期交付,資金鏈瀕臨斷裂,債務風險一觸即發。

在一些業內人士看來,導致沈陽機床走上重組“敗局”,歸咎于研發i5系統花光全部家底并為此背上沉重負債,這種說法并不全面。在沈陽機床堆積如山的債務中,相比i5系統研發投入帶來的債務,沈陽機床自身經營的虧損才是債務的大頭。數據顯示,2012年至2018年,沈陽機床扣非凈利潤和經營性現金流連續7年為負,其中總計虧損逾50億元。

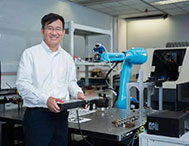

▲沈陽機床生產的i5智能機床。圖/新華社發

盲目擴張:中國機床龍頭集體困境

沈陽機床業績巨大反轉的外圍,是中國機床行業周期出現了潮水般的轉向。

機床作為通用設備,整個行業有很強的順周期性。隨著中國加入世界貿易組織,一路狂奔的中國經濟,為中國機床注入了一針興奮劑。

公開數據顯示,2001-2011年,中國機床行業在這十年間產值增長了十倍,利潤增長22倍,年均復合增長率分別為24.8%和33.2%。從2002年起,中國就成為全球第一大機床消費市場,到2009年,中國機床產值、產量已并居全球第一。而2011年,中國金屬加工機床市場規模達到創紀錄的390.9億美元,為歷年最高。

但從2012年開始,無論是機床行業還是中國經濟,都迎來一個分水嶺。被市場下行裹挾著的中國機床產業告別了黃金十年,陷入前所未有的困頓。

東北大學一位機床技術專家告訴記者:“國內機床產業發展與市場刺激息息相關,市場環境好的時候,水漲船高,但市場形勢一變化,問題就顯現出來了,就像一下子被打回原形。”

行業告別井噴式增長后,包括沈陽機床在內的曾經發展最好的幾家領軍企業,轉眼成為衰落最快的反面典型。

之所以形成如此大的反差,與這些企業的快速擴張有著直接關系。早在2007年時,沈陽機床就定下“先做大、再做強”的戰略,當時關錫友認為只有企業規模做大,有了錢,才能有機會做強。從2002年至2011年十年間,沈陽機床生產了將近70萬臺機床,推動了國內機床行業規模不斷壯大,同時也將自己推上了一個剎不住車的快車道。

據知情人士介紹,對于沈陽機床的快速增長,關錫友本人曾“非常恐懼”。“因為關錫友很清楚,這種增長不可能持續,產量一直增加,這怎么可能呢?他說這是不可能的,就是一個幻覺,但是當時大家都有這樣一個幻想。他當時就說,如果我們沈陽機床生產14億臺機床,全國人手一臺,到那時我們企業就可以死掉了,但那是不可能的,這個假設不存在。”

更大的危機在于,沈陽機床雖然產量規模擴大,但企業增收卻不增利,甚至賠本賺吆喝。公開資料顯示,從2000年開始,沈機集團旗下一廠的機床產品形成了五大系列,300多個細分品種,但這300多個細分品種的功能差別不大,只是針對行業需求微調后就進行編號,實際上,300多種產品每月賣入市場的只有四五十種。而在生產環節,每增加一種產品,就意味著多出一條生產線,多一項投入。

“在中國,很多企業總是想做大,一做就恨不得一年做幾萬臺,盲目擴大產能。一旦經濟形勢調整,量大面廣的產品市場需求縮減,那么此前誰的規模大、誰的產能投資大,誰的日子就不好過。”華中數控董事長陳吉紅接受媒體采訪時曾表示。