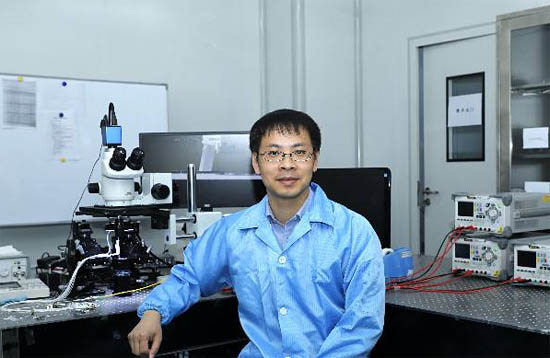

【人物檔案】

潘時龍,1982年5月生,南京航空航天大學電子信息工程學院教授,博士生導師。美國光學學會,國際光學工程學會會士。

【記者解碼】

他28歲被破格擢升為教授,在國內組建一流微波光子學術團隊,研制出打破壟斷的自主光矢量分析儀、研發出了國際最高分辨率的微波光子成像雷達。作為創新大咖,他的學生都是拿獎拿到手軟!他告訴記者,在科技強國的路上,一名青年的力量還是太小了,他要努力的,是要把“1”變成“N”,把“我”變成我們。

記者:用8年時間一口氣讀完清華本碩博,在加拿大渥太華大學做了兩年博士后,回國成為南航校史上最年輕的教授,備受矚目,當時你是怎么考慮的?

潘時龍:在加拿大做博士后時,我研究的是微波光子學,盡管概念已經被提出十多年,但大多是基礎研究,沒有太多實際應用。一個新興學科要發展成為一個產業,很難靠一己之力實現,需要很長的過程,要打通產業的上下游鏈條,要通過產品迭代使成本不斷降低。當時帶寬已經成為微波發展的瓶頸,把微波與光結合,增大帶寬,相關設備的體積重量功耗都可以降低,這在航空航天領域意義重大,微波光子的應用在航空航天背景下最有希望實現。

在應聘過程中,院士和校長助理親自與我對接,人事處處長花2小時聽我講學術,院長力薦我成為教授,他們的一片真情打動了我。當時也正好趕上了南航大力施行的“青年教師破格晉升教授制度”,從無到有,我們微波光子學在南航很快起步了,就在一間由會議室改造的臨時實驗室,房號是614。當時只有三四名從考研本科生中篩選的助手,我就激勵大家,“我們的科研要‘牛得要死’,也要‘新(New)得要死’。”

記者:所以你覺得什么樣的科研是最“牛”的?

潘時龍:那必須有兩點,一是必須是最前沿,第二是必須有用,能解決國家的一些關鍵領域的重要問題,這也是我來了南航工作的科研目標和思路。

比如到了南航之后,我們就發現國內缺乏分析測量工具。我在國外用到的高端測量儀器,國外卻對中國禁售。要想成為科研強國,必須首先成為儀器強國。為此,我決心自主研制。最終我帶領團隊提出了一種全新的光矢量分析技術,分辨率相比國際最高性能商用儀表提升了4000倍,打破了國外測試儀器公司的長期壟斷。如今,相關技術和產品已經為長飛光纖、中航光電、航天電器、中電集團、航天科工、華為公司等數十家企業和院所提供服務,有力支撐了新型光器件、光系統和國家重要型號的研制和生產。

在解決了儀器問題后,我帶領團隊研制出超高分辨率微波光子雷達。相比傳統雷達只能看到一個點,新雷達可以以視頻的方式看到目標。中國最大的雷達研究所中電十四所曾評價:國際上首次成功實現了對小尺寸目標的實時高分辨成像,為下一代多功能雷達奠定了堅實的技術基礎。未來,我們還想將微波光子雷達從地面搬到空中甚至太空,用太空眼守護國家的安全!

記者:疫情期間,你的科研工作有沒有受到影響?

潘時龍:課題組沒有停止研究,會議也比以前開得更多,比以前更忙了。

科研方面,有很多方面在展開。比如去年獲得江蘇省科學技術獎一等獎的“超高精度光矢量分析儀”,疫情期間我們做了一個應用的拓展,嘗試用光譜分析識別病毒。實際上病毒也可以看作是光器件,在我們目前最高分辨率的光矢量分析儀下,會得到更豐富的光譜數據。我們用光譜打到病毒的樣品上,將反射過來的光收集起來測量進行分析,有可能找到病毒的特征峰值,從而有可能去識別這種病毒,目前研究還在進展當中。

我在多個國際國內委員會擔任專家委員,現在雖然都只能“云”開會,但真的比以前密度大了,有時候一晚上能有三個會,其中也有一些社會服務,比如說在疫情期間智能船舶業如何應對,民航機場建設如何推進,大家一起研討應對策略,提出發展的具體方案。

另外作為南航首批縱向黨支部,我們課題組的各類學習和研討活動也更加頻繁了。2月23日,習近平總書記在統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議上發表重要講話,我們集體學習了會議精神,回顧了我們在防疫階段的各種情況,包括國家的整體決策,我覺得有助于同學們去認識國家各個層面的問題。年輕人有力量、有智慧,也有干勁,在這個特殊時期,更要好好的引導。

記者:你怎么看待90后乃至00后的年輕學子?